Setelah 50 tahun merdeka, kita layak mengatakan: Selamat datang kembali Semangat Angkatan 45 dan Angkatan 66. Dari dulu sampai kini perjuangan adalah antara yang di atas dan yang di bawah.

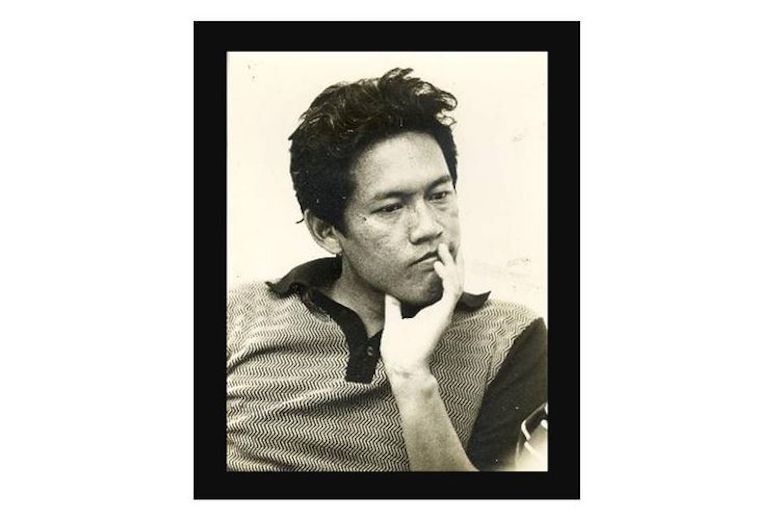

Almarhum Arief Budiman (Soe Hok Djin, 1941 – 2020) pernah menulis esai tentang sifat demonstran. Tulisan ini dimuat di majalah Forum, Agustus 1995. Dikopi persis di sini:

Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang teman, bekas aktivis angkatan 66, yang sudah jadi pengusaha besar. Kami kebetulan dipasang dalam panel di sebuah seminar untuk para aktivis mahasiswa.

Ketika gilirannya berbicara tentang keadaan sosial politik dewasa ini (1995, sw), dia dengan lantang menyatakan bahwa kita harus hati-hati dengan tuntutan untuk mengadakan demokratisasi politik dan penegakan hak asasi manusia. Karena mungkin saja tuntutan tersebut ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan negara industri maju, yang tak senang melihat Indonesia sukses dalam pembangunan ekonominya. Mereka takut kita akan menjadi saingannya, begitulah katanya.

Kemudian, dengan suara yang tetap lantang, dia juga mengatakan bahwa sebaiknya mahasiswa tidak lagi melakukan demonstrasi di jalan. Hal itu hanya akan mengganggu ketenangan demi pembangunan. Jalan jadi macet, aparat keamanan sibuk, dan akhirnya ekonomi dan rakyat dirugikan. Bagi dia, lebih baik melakukan perbaikan “dari dalam”.

Saya tiba-tiba menjadi marah. Saya segera memotong pembicaraannya dengan bertanya kepadanya, apakah ketika seorang buruh yang bernama Marsinah dibunuh, ketika majalah Tempo, Editor dan Detik dibredel, ketika mereka yang memprotes pembredelan itu dipukuli petugas, apakah kita tak berhak melakukan demonstrasi?

Saya ingatkan dia bahwa posisinya yang “sukses” secara ekonomi sekarang ini merupakan hasil dari demonstrasi pada tahun 1966. Saya juga bertanya, kalau demonstrasi mengganggu proses pembangunan ekonomi, ekonomi siapa yang dimaksud?

Kalau yang rusak adalah ekonomi para pengusaha real estate yang menggusur rakyat, mungkin ada benarnya. Tapi, yang pasti, bukanlah ekonomi rakyat yang tanahnya dirampas.

Rekan saya kemudian balik “menyerang” saya dengan mengatakan bahwa belum lagi berkuasa, saya sudah cepat marah. Saya katakan bahwa dalam keadaan sekarang, kalau ada orang yang tak marah menghadapi keadaan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang tersebut menikmati dan mengambil manfaat dari keadaan yang tak demokratis, atau yang kedua orang ini tak punya nurani lagi.

Dua Kelompok Besar Demonstran | Sekembalinya dari seminar tersebut, saya merenungkan peristiwa itu. Bagi saya, apa yang terjadi pada rekan saya. Seorang bekas demonstran Angkatan 1966, merupakan hal yang biasa terjadi.

Baca Juga: Arief Budiman, Sebuah Pertemuan

Banyak pejuang atau aktivis, baik yang dari tahun 1945 maupun 1966, memulai “karir”-nya dengan idealisme yang tinggi. Mereka bercita-cita menciptakan sebuah Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Tapi, setelah perubahan terjadi. Para bekas pejuang ini mengalami nasib yang berbeda-beda. Secara umum, mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yang berhasil naik ke atas dan yang masih tinggal di bawah.

Yang di bawah berada dalam keadaan relatif miskin, baik kehidupan ekonomi maupun kekuasaan politiknya. Mereka masih berbicara tentang ketidakadilan, usaha menegakkan sistem politik yang demokratis supaya suara dan kepentingan mereka didengar. Mereka tetap punya semangat untuk “berkelahi” menuntut keadilan dan perubahan.

Yang di atas suaranya berbeda. Posisi ekonomi dan politiknya jauh lebih kuat. Mereka berbicara tentang perlunya stabilitas politik demi pembangunan ekonomi, tentang demokrasi liberal yang datang dari Barat dan karena itu dinilai tak sesuai dengan budaya bangsa kita (padahal dulu mereka tak bicara begitu), tentang perubahan melalui cara yang tak mengguncangkan, dan sebagainya.

Mereka yang di atas ini masih dapat kita kelompokkan menjadi dua subkelompok. Pertama, mereka seperti yang diuraikan tadi, yakni memberikan alasan yang intelektualistis untuk memberi pembenaran terhadap usaha mempertahankan status quo keadaan sosial-politik-ekonomi yang telah memberikan keberuntungan.

Yang kedua juga berhasil menjadi kaya, tapi tak berusaha melakukan rasionalisasi atas posisinya yang sudah enak. Mereka biasanya berkata dengan nada apologetik: “Bung, teruskan perjuangan Anda. Saya minta maaf, saya sudah tua dan tak bisa lagi bersama Bung. Saya ingin menikmati sisa hidup saya. Kalau ada yang bisa saya bantu dalam perjuangan Bung, jangan malu-malu mengatakannya kepada saya.” Itulah jalan yang ditempuh demonstran yang lain.

Relasi Posisi Sosial Ekonomi dengan Kesadaran | Melihat semua ini, saya sadar bahwa perjuangan kita dari dulu sampai sekarang, baik yang dari tahun 1945 maupun 1966, semuanya masih sama, yakni perjuangan dari mereka yang berada di bawah melawan yang di atas. Ini bukan perjuangan antar individu, tapi antara dua posisi dalam sebuah sistem ekonomi dan politik.

Individunya bisa berubah. Kadang-kadang, mereka yang berbicara tentang demokrasi dan keadilan ekonomi adalah mereka yang dulu berada di atas, yang kini sudah berganti tempat dan berada di bawah. Kadang-kadang mereka yang berbicara menentang demonstrasi dan gangguan terhadap pembangunan adalah bekas rekan-rekan pejuang dulu, yang sekarang sudah berada di atas. Ini berlaku baik bagi angakatan 45 maupun angkatan 66.

Merenungi keadaan seperti ini, saya rasa kesadaran manusia pada umumnya ditentukan oleh posisi sosial ekonomi. Inilah barangkali yang menjelaskan mengapa semangat angkatan 45 maupun angkatan 66 tidak pernah mati. Dan barangkali inilah yang dimaksud Bung Karno ketika dia berbicara tentang revolusi yang tidak akan pernah selesai.

Atau kini, setelah 50 tahun merdeka, kita layak mengatakan: Selamat datang kembali Semangat Angkatan 45 dan Angkatan 66. Dari dulu sampai sekarang, perjuangan adalah antara yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas ingin mempertahankan status quo, menjaga kestabilan politik dan ketenangan usaha. Yang di bawah masih bicara tentang belum terwujudnya keadilan. | Arief Budiman, Agustus 1995, Majalah Forum.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews