Namun, bila permainan kekuasaan justru semakin mencekik jalan napas, apakah yang harus dilakukan, selain melawan dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya?

Sambil membolak-balik 10 halaman "Laporan Utama" majalah berita TEMPO minggu ini, saya tertarik membandingkannya dengan dua komentar Satria Dharma dan Johan Wahyudi ini. Penelaahan atas ketiga tulisan tersebut, diselingi seduhan jahe merah dan pandan wangi plus talam ubi memang menjadikan Sabtu pagi terasa istimewa.

Masing-masing komentar tersebut berdiri berseberangan dengan pendapat terbesar demonstran yang antara tanggal 20-22 Oktober kemarin melancarkan (lagi) unjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan menyerukan pembangkangan sipil.

Tulisan Satria mengomentari soal editorial majalah TEMPO yang kini ada di tangan saya sebagai tindakan subversif (saya tidak habis pikir di era reformasi, diksi beraroma Orde Baru itu masih ada yang menggunakan!) serta membandingkannya dengan penolakan membayar zakat yang dilakukan di zaman Khalifah Abu Bakar RA.

Sementara tulisan Johan memberi komentar pendek bernada kongruen dengan apa yang sejak 9 Oktober kemarin dikaok-kaokkan Istana untuk membawa persoalan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji coba secara prosedural. Johan pun memuji bagaimana para pelajar yang memilih bersekutu dengan buku dan bukan dari kenyataan (seperti saya kritik dalam kolom saya minggu lalu) atas "pendiriannya" yang menolak mobilisasi pelajar dan memilih bungkam, sambil tidak sadar bahwa mereka sendiri yang akan kena getah, 10-15 tahun dari sekarang.

Dua tulisan feature dan laporan utama TEMPO tersebut, rupa-rupanya mengingatkan saya untuk menimpalinya dengan hasil survei Litbang KOMPAS yang dimuat di edisi 20 Oktober lalu. Dengan headline yang menurunkan satu liputan khusus mengenai tahun pertama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, secara teliti dihadirkan pula statistik yang menjabarkan persentase 52.5% responden yang menyatakan "tidak puas" atas kinerja pemerintahan di tahun pertama periode kedua ini. Sisanya terdapat 45.2% responden menyatakan "puas", sedangkan 2.3% lain menyatakan "tidak tahu".

Berdasarkan laporan, opini, dan statistik tersebut, tentu cukup bagi kita untuk menarik suatu simpulan. Terlepas dari capaian-capaian dan pembantingan tulang yang telah dilakukan Kabinet Indonesia Maju selama satu tahun terakhir ini, dengan segala hormat, kita tetap harus menyerahkan rapor merah atas berbagai catatan dan rekam jejak kabinet yang kontroversial, terlepas apakah disengaja atau tidak.

Tentu, rapor merah kali ini bukan kesalahan satu pihak. Faktor X bernama pandemi Coronavirus Disease 19 atau Covid-19 yang datang tidak diduga-duga, awalnya kelihatan dapat dijadikan sarana gagah-gagahan dan berlagak congkak "kebal Corona". Dengan kecongkakan degil itu, nyatanya Indonesia kini harus bekerja keras sesudah memanen 3-4 ribu pasien positif setiap harinya. Advertensi di berbagai media dan kampanye pemerintah sampai harus berbuih-buih mengingatkan masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan.

Pada bidang lain, kepercayaan publik merosot terhadap konduite parlemen akibat pengesahan revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta yang mutakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Khusus yang terakhir, regulasi sapu jagat yang digarap dalam klandestin serba kilat ini lebih-lebih mempertontonkan kepada kita secara telanjang, kepada siapa DPR nyata-nyata berpihak.

Lalu, ketika semua hal tersebut meningkatkan parameter krisis kepercayaan publik kepada pemerintah, tepatkah pembangkangan sipil (civil disobedience) dipilih sebagai jalan keluarnya? Ada yang mengatakan, provokasi membangkang secara beramai-ramai mengandung unsur subversif. Tetapi, ketika melihat persentase 33% responden Litbang KOMPAS menyatakan bahwa indeks kebebasan berpendapat mengalami dekadensi, masihkah tuduhan subversi dijadikan alasan, utamanya karena di dalam era yang konon menjunjung demokrasi ini, ia justru menampakkan diri sebagai residu romantisme masa lalu yang kelam?

Pembangkangan Sosial dan Relevansinya

Pokok pertama yang harus dipandang dari suatu realitas pembangkangan sipil adalah pemahaman bahwa gejala sosial tersebut tidak jatuh dari langit. Menggunakan pendekatan sebab-akibat, pembangkangan sipil yang kini menjadi trending topic tentulah memiliki sebab-sebab yang jelas, sekaligus akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak kalah jelasnya.

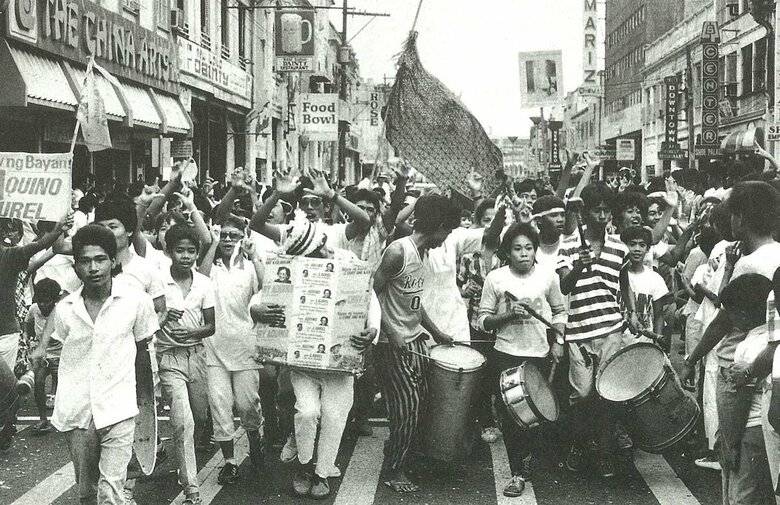

Berkaca pada sejarah, kita dapat mengingat bagaimana pembangkangan sipil menjadi langkah pertama Revolusi EDSA di Filipina pada 22-25 Februari 1986 yang berhasil memaksa Presiden Ferdinand Marcos untuk mengundurkan diri dari jabatannya sesudah berkuasa selama 21 tahun. EDSA sendiri adalah akronim dari nama jalan protokol di Manila, yaitu Epifanio De los Santos Avenue.

Adakah letusan senapan atau bombardemen udara yang terjadi dalam revolusi itu? Atau adakah penangkapan sejumlah aktivis dan pembredelan bagi surat kabar yang memberitakannya? Sejarah mencatat, Revolusi EDSA adalah salah satu demonstrasi dan revolusi politik paling damai yang pernah terjadi. Tidak ada ekses-ekses seperti Reformasi 1998 yang didahului kerusuhan dan vandalisme. Tetapi dalam damainya, Revolusi EDSA berhasil menaikkan Corazon Aquino sebagai presiden baru sekaligus ibu negara, sekaligus menumbangkan diktator korup dan manipulatif yang menguras kekayaan negara dengan berbagai kejeliannya.

Pelajaran yang diberikan Revolusi EDSA bagi dunia hari ini tak kurang adalah bahwa pembangkangan bukan langkah yang sia-sia. Terlepas dari tujuannya, namun dalam keadaan di mana penguasa memainkan peranan memanipulasi rakyat dengan ilusi kemapanan dan stabilitas, sedangkan kenyataan menunjukkan gejala yang bertolak belakang, pembangkangan dapat dibenarkan sebagai jalan untuk menyegerakan perubahan yang konstruktif.

Lain Filipina, lain Indonesia. Meski latar belakang Revolusi EDSA dan pembangkangan sipil kali ini berbeda, namun substansi keduanya sama: menunjukkan dahi rakyat yang berkerut karena di tengah kesulitan yang menjadi-jadi, pemerintah justru bermain sirkus, memparodikan penderitaan rakyat, sambil mengonsolidasi kroni dan bermain api dengan kocek konglomerasi

Lagipula, jika impian yang terus-menerus didambakan adalah stabilitas dan kemapanan, kapan dan bagaimana perubahan harus dimulai? Tidak ada perubahan yang dapat terjadi en passant, kecuali dalam masyarakat yang benar-benar siap berubah dan berwatak maju. Bukti nyata yang kita miliki adalah bagaimana 22 tahun reformasi (ternyata) hanya menghasilkan pepesan kosong dan berlusin-lusin politisi yang menderita krisis kebijaksanaan dan defisiensi sikap kenegarawanan.

Dilema Subversi dan Demokratisasi

Pembangkangan sipil dapat dimulai dengan beragam cara. Selain berdemonstrasi ke jalan, partisipasi berkampanye melalui media sosial juga dapat dilakukan sebagai alternatif menghindari kerumunan sekaligus mendukung mereka yang tengah turun ke jalan. Akan tetapi, dengan tembok sandaran berupa peraturan karet seperti Informasi dan Transaksi Elektronik, masihkah gejolak aksi pembangkangan sipil sebagai bentuk protes dapat ditanggapi secara wajar oleh negara dan kaki-tangannya?

Hari-hari ke belakang ini, ke hadapan kita tersaji begitu banyak pemberitaan yang menampilkan jawaban represif negara yang kebingungan menjawab tuntutan demonstran dengan memanfaatkan alat negara berupa kepolisian. Penangkapan sepihak, penahanan, serta kriminalisasi demonstran terjadi serta-merta tanpa mempertimbangkan masak-masak kesalahan yang telah dilakukan.

Dalih yang digunakan antara lain adalah tindak vandalisme. Namun, tidakkah mencurigakan bahwa penindakan atas dugaan vandalisme tersebut justru dilakukan tiba-tiba, tanpa proses wajar laiknya menghadapi kasus perusakan lainnya?

Baca Juga: Ajakan Pembangkangan Sipil Ala Tempo

Di sini, argumentasi Satria mengenai subversi dapat saja menjadi sandaran terakhir aparat. Entahkah kesalahan ada di pihak mana, namun kita sudah cukup bosan menyaksikan alat negara yang kerap mempromosikan diri sebagai pengayom masyarakat, secara vulgar membuktikan diri sebagai pengayom kekuasaan berikut segala kepentingannya.

Pembangkangan yang dianggap mencederai status quo harus diberangus dan pelakunya diganjar hukuman. Praktik demikian pula yang ditegakkan Orde Baru selama berkuasa, yang menjadikan Indonesia sebagai "negara hukuman" dan bukan "negara hukum".

Semakin bertolak jauh dari asumsi bahwa pembangkangan adalah tindak subversi, kita dapat menyadari makna lain demokratisasi sekaligus sikap politik yang independen dan kritis. Jika pemerintah tidak ingin dituduh mengembalikan otoritarianisme, ia tak seharusnya mempraktikkan cara-cara seorang otoriter menindak perlawanan: menuding subversi, menggunakan kekerasan, serta memamerkan kesewenang-wenangan. Bukan siapa membangkang yang harus ditindak, namun apa yang membuat orang membangkang itulah yang sungguh-sungguh harus dibenahi dan bila perlu dibedah dan dikupas sehabis-habisnya.

Bersikap objektif terhadap protes, sekaligus membuka ruang dialog tanpa pretensi menggurui rakyat kiranya adalah cara terbaik jika tidak mau pembangkangan terus-menerus dilakukan. Demikianlah cara pemerintah beradab mendewasakan diri sekaligus mendidik rakyatnya menjadi manusia argumentatif dan tidak sekadar menjadi floating masses yang masa bodoh, seperti sebangsa belentung di seluasan perairan.

Apakah pembangkangan sipil adalah jalan perlawanan terbaik? Saya rasa bukan. Namun, bila permainan kekuasaan justru semakin mencekik jalan napas, apakah yang harus dilakukan, selain melawan dengan sebaik-baiknya dan dengan sehormat-hormatnya?

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews