Menurut Sartre, pada dasarnya semua manusia ingin menjadi tuhan. Namun eksistensi itu letaknya sebelum esensi, karena itu tulis Sartre ia adalah ketidaksempurnaan.

Menjelang 60 tahun, Sartre menulis sebuah memoar yang memukau. Berupa refleksi kehidupannya, khusus dalam umur ketika 4 s.d 11 tahun. Memoar yang dijuduli ‘Les Mots’, diterbitkan pertama kali di Paris 1964, adalah sebuah memoar yang dahsyat. Jika Kartini merekonstruksi pokok-pokok pikirannya secara tertulis, dan karena itu ia layak dikenang, Sartre mencoba merekonstruksi bagaimana masa kanaknya. Masa-masa yang dianggap penting bagi pertumbuhan seorang anak manusia.

Buku aselinya dalam bahasa Perancis, tetapi Jean Couteau telah mengalihbasakan ke Indonesia dengan sangat bagus. Bagaimana bisa mengatakan bagus? Penerjemahnya sendiri, orang Perancis dan paham bahasa ibunya, mengatakan tulisan Jean Paul Sartre (1905 – 1980), sungguh tak mudah. Bagaimana saya akan mengatakan buruk, tahu juga kagak. Karena itu, terimakasih Jean Couteau atas hal itu.

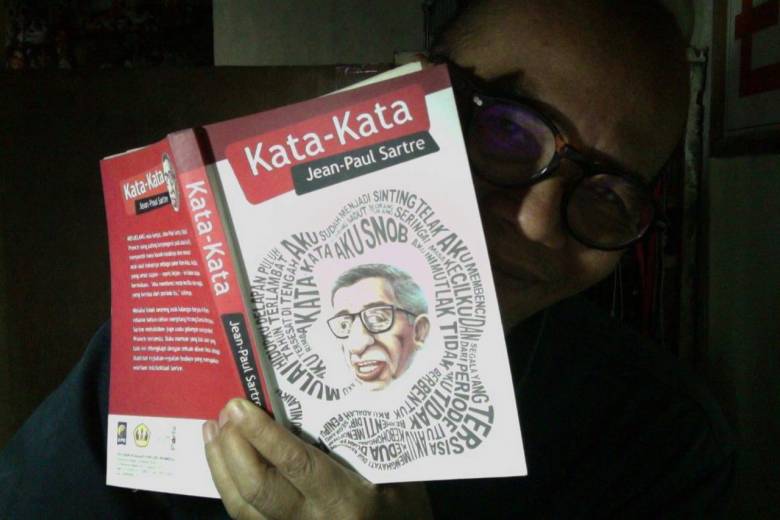

Buku terjemahan yang kemudian dijuduli ‘Kata-kata’ (GPU, 2000) dilengkapi Kamus Alam Budaya Kata-kata, beserta beberapa foto, yang semuanya disebut dalam memoar Sartre, ketika dalam usia 4 – 11 tahun itu. Padal, memoar itu hanya berisi dua bab, ‘Membaca’ dan ‘Menulis’. Tapi sungguh gila, sekiranya kita membacanya dengan teliti. Seolah kita diajak serta mengikuti pergumulan intelektual, atau setidaknya pembentukan otak filsuf kontemporer Perancis yang juga penulis itu.

Salah satu ‘doktrin’-nya, kanjeng bapak nabi eksistensialisme ini; eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis (mengada) terlebih dulu. Baru kemudian esensinya akan muncul ketika manusia itu mati. Bagi yang menyetujui pendapat Sartre, akan bisa memahami mengapa Jakob Oetama mendapat seranai kenangan begitu rupa, dari yang kenal dan tidak.

Bagi orang Jawa, akan mengagumi pula bagaimana Sri Sultan Hamengku Buwana I mendisain ‘garis imajiner’ Yogyakarta, yang menginti pada jagat cilik di dalam kraton berpusat ke Bangsal Witana, ketika manusia wiwit ana, mulai eksis. Yakni setelah menjadi raja.

Kalau kemudian orang berbondong mau menjadi raja, seperti juga menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, terus bikin deklarasi sana-sini, kita lihat kelak matinya kayak apa. Ups, bukan ding. Mangsud saya, kenapa manusia berlomba mengejar ‘eksis’ itu sebagai tujuan? Karena ia bisa sebagai media, alat, atau cara. Tak ada yang salah di situ.

Cuma tanpa pembelajaran nilai-nilai esensi yang terkandung di dalamnya, mereka hanya akan menjebakkan diri pada status. Ibarat orang ke gereja atau puri, tapi masih berkelakuan penjahat. Kalau berkola-kali ke masjid? Saya nggak berani mencontohkan.

Mending balik ke persoalan memoar Sartre, mumpung beliau sudah mati 40-an tahun lampau. Berkola-kali membaca buku ini, seolah selalu menemu hal baru. Itu penanda, dan bukti, betapa dhaifnya hamba. Membacai cara berpikir orang besar, apalagi mengetahui bagaimana ia berproses, sangat mengasikkan.

Sayangnya, banyak buku memoar di Indonesia lebih banyak untuk cuci-nama. Apalagi jika yang nulis termasuk puja-sastra, dan lebih-lebih ghost-writer yang jika di medsos kayak garang banget.

Menurut Sartre, pada dasarnya semua manusia ingin menjadi tuhan. Namun eksistensi itu letaknya sebelum esensi, karena itu tulis Sartre ia adalah ketidaksempurnaan. Karena itu, teruslah bergerak, karena esensi (tentang siapa kamu sebenarnya) hanya akan ada setelah kematianmu. Dan kenyataan adalah aksi. Kita adalah pilihan kita sendiri.

Jangankan kata, keheningan pun, menurut Sartre, punya konsekuensi. Hanya orang yang sedang tidak mengayuh, yang memiliki waktu untuk ketenangan. Kalau Mbah Kyai Einstein ngendika, hidup itu kayak naik sepeda. Apapun merknya, bisa brompton, kreuz, cyclone, raleigh, selis,… |

@sunardianwirodono

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews