Hari-hari ini kita sedang menyaksikan film tentang sosok Minke, tentang praktik rasialis. Tapi hari-hari ini, di luar gedung bioskop, kita juga sedang menonton praktik-praktik rasialis itu muncul kembali.

Tokoh Minke kembali 'ngetop' lagi, lewat film BUMI MANUSIA-nya sutradara Hanung Bramantyo.

Film yang diangkat dari roman tetralogi mahakarya Pramoedya Ananta Toer ini memang berkisah tentang Minke (bersama kekasihnya Annelies, dan Nyai Ontosoroh).

Tapi saya tidak sedang menilai, apakah film ini sebagus dan sedahsyat novelnya; atau sebaliknya. Saya hanya bicara soal sederhana, tentang nama Minke.

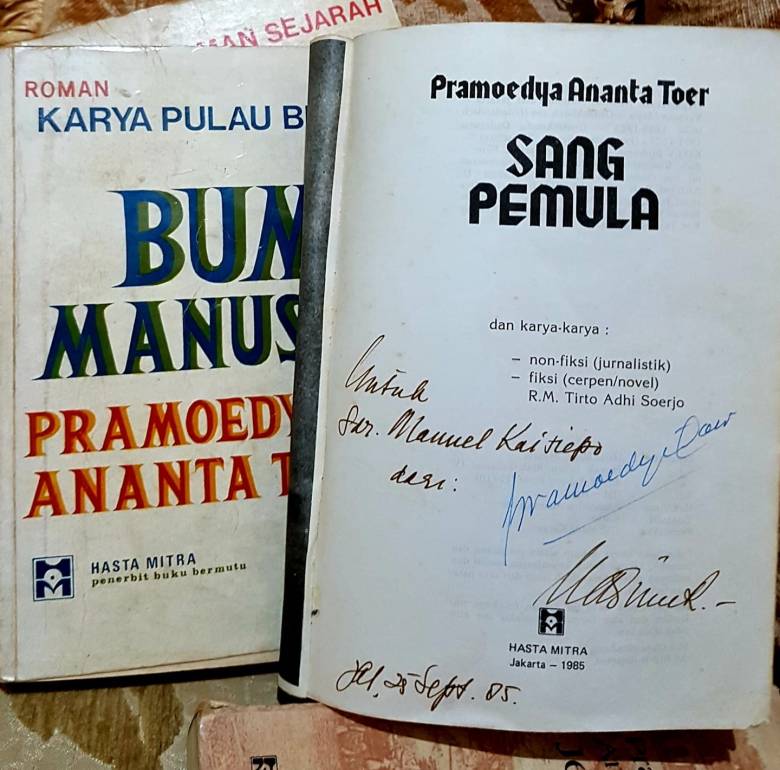

Kita semua tahu, Minke adalah jelmaan fiksi dari tokoh historis, R.M. Tirto Adhi Soerjo, perintis nasionalisme Indonesia modern. Tentang tokoh ini, lihat buku sejarah yang menantang karya Pramoedya, "SANG PEMULA" (Hasta Mitra, 1985).

Mengapa namanya 'Minke'?

Dalam roman 'BUMI MANUSIA' dikisahkan, suatu saat tuan guru Belanda di ELS, Meneer Rooseboom jengkel dan marah kepadanya. Meneer Rooseboom membentak: "Diam kau, monk.......M i n k e !"

Jelas, Minke itu plesetan dari 'monkey' alias monyet!

Tentu bukan tanpa alasan, nama Minke sebagai plesetan monyet itu dipilih Pram. Itulah cara Pramoedya mengejek rasialisme, suatu sikap dan cara pandang kolonialisme Belanda yang menganggap rendah pribumi Jawa.

Seperti ditulis Frances Gouda dalam bukunya, DUTCH CULTURE OVERSEAS: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942 (terbit 2008):

"Pramoedya Ananta Toer mengemukakan persepsi penghinaan orang Eropa mengenai orang Jawa sebagai monyet-monyet pada tingkat retorika lebih tinggi. Pada roman sejarah 'BUMI MANUSIA' , satu tokoh asal Jawa, yakni anak muda baik hati serta kharismatik bernama Minke, memperoleh nama itu dari guru sekolah Belanda yang memelesetkan kata 'monkey' (monyet) menjadi Minke" (halaman 138).

Rasialisme, yang merendahkan manusia dan budaya lain, memang berakar dalam praktik kolonialisme.

Seperti kata Frantz Fanon, kaum kolonial melihat ada beda derajat antara manusia dan budaya Eropa, dengan manusia dan budaya warga jajahannya.

Seolah-olah ada "hirarki budaya", kata Fanon.

Seolah kaum kulit putih berbudaya "tinggi", sedangkan bangsa jajahannya berbudaya "sedang" dan "rendah", atau bahkan "tidak berbudaya" alias uncivilized. Maka yang "tinggi" akan menganggap remeh mereka yang "rendah", boleh menghina dan memperlakukan mereka sebagai binatang, seperti #monyet.

Itulah akar rasialisme, dengan segala turunannya...!!

Ironisnya, setelah penjajahan berakhir, ada kelompok-kelompok etnis tertentu di negara-negara baru merdeka itu yang justru mengulang kembali sikap dan perilaku bekas penjajahnya. Mengulang praktik rasialis dengan menganggap rendah kelompok etnis lainnya dalam bangsa dan negaranya sendiri!

Baca Juga: Setelah Menyaksikan "Bumi Manusia"

Menganggap dirinya dan kebudayaannya lebih tinggi, kebudayaan yang "adhi luhung".

Padahal, kata seorang sejarawan Barat, budaya tinggi yang "adhi luhung" itu adalah ekspresi atau wujud "budaya kalah". Itu setelah kerajaan-kerajaan besar di masa lalu takluk tidak berdaya kepada penjajah sejak abad 16.

Dalam ketakberdayaan itu, terjadi perubahan orientasi dari ekstrovert ke introvert dalam segala sendi.

Dalam kebudayaan misalnya, terjadi proses 'penghalusan', proses perumitan 'bentuk' daripada 'isi'. Maka terciptalah bahasa "alus", tari-tarian "alus", dan segala tatakrama "alus".

Itulah yang kemudian diagung-agungkan sebagai budaya "adhi luhung", padahal itu adalah ekspresi "budaya kalah".

Hari-hari ini kita sedang menyaksikan film tentang sosok Minke, tentang praktik rasialis. Tapi hari-hari ini, di luar gedung bioskop, kita juga sedang menonton praktik-praktik rasialis itu muncul kembali.

Ironisnya, itu terjadi pada saat peringatan 74 tahun proklamasi kemerdekaan!

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews