Sebagai penganut Katolik saleh, dia dimakamkan di dalam Gereja Lousi de Brest. Makamnya hancur ketika geraja ini dibom pada Perang Dunia II.

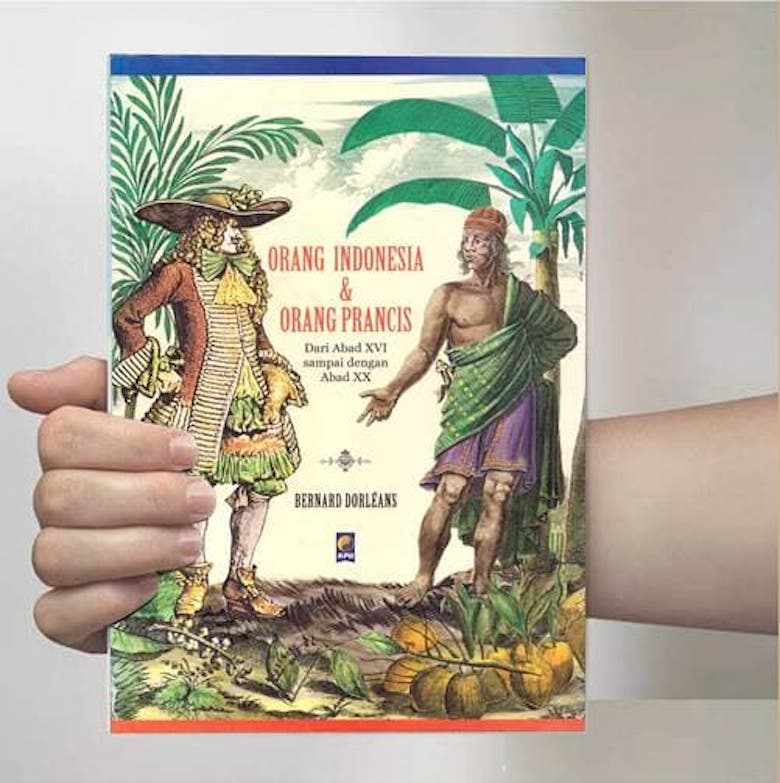

Kalau baca buku ini, ada fakta bahwa Perancis pernah menjajah kita. Buku Orang Indonesia & Orang Prancis, dari Abad XVI Sampai dengan Abad XX, karya Bernard Dorléans menjelaskan hal tersebut. Buku yang saya baca ini terjemahan Bahasa Indonesia, cetakan keempat (2018), diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Buku aslinya berjudul Les Français et l’Indonésie du XIé au XXé Siécle, terbit tahun 2001.

Selama ini pelajaran sejarah di sekolah menyebutkan bahwa Nusantara pernah dijajah Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Tentu yang paling panjang adalah Belanda yang disebutkan menjajah 350 tahun. Dan tokoh yang paling legendaris adalah Jenderal Herman Willem Daendels. Dia digambarkan sebagai jenderal Belanda bengis, dan karena kekejamannya itu dia melakukan kerja paksa untuk membangun jalan pos (post weg) Anyer-Panarukan.

Daendels sebetulnya adalah kaki tangannya Napoleon Bonaparte, si penguasa Perancis. Lahir 1762, Daendels memberontak terhadap Raja Belanda. Dua kali dia membangkang, yaitu pada 1780 (saat berumur 18) dan 1780. Dia sangat kagum pada Revolusi Prancis, karena itu dia kabur ke Perancis. Tahun 1806 Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte menduduki Belanda. Republik Batavia (bukan Batavia yang kelak jadi Jakarta, tapi nama negeri Belanda dulu) kalah. Maka Napoleon Bonaparte menobatkan adik kandungnya Louis Napoleon Bonaparte sebagai Raja Belanda. Ini adalah pemerintahan boneka tentunya.

Pada masa itulah Louis (Lodewijk) Napoleon Bonaparte memanggil Daendels, dan meminta dia untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Nusantara). Maka pria kelahiran Hattem (Belanda) ini pun berangkat dan menjabat gubernur jenderal Hindia Belanda 1808-1811. Jadi Daendels bukan membawa bendera Republik Batavia, tapi dia adalah kaki tangan Napoleon Bonaparte.

Napoleon juga bermusuhan dengan koalisi Inggris-Rusia-Prusia-Spanyol-Batavia-Austria. Dalam pertempuran di Jena (wilayah Jerman sekarang) Oktober 1806, Napoleon mengalahkan pasukan raja Prusia Frederick William III. Bubarlah koalisi ini. Sebulan kemudian (November), Napoleon mengeluarkan Dekrit Berlin, disusul Dekrit Milan pada Desember. Intinya, kedua dekrit itu melarang Britania Raya (Inggris) berdagang dengan negara-negara sekutu Perancis.

Sayangnya, sang adik, Louis Napoeon Bonaparte tidak mengetahui perintah ini. Malah dia mengizinkan Inggris mendirikan bangunan-bangunan pengawas di pelabuhan-pelabuhan Belanda. Napoleon marah, dan adiknya diturunkan dari jabatan raja pada 1810. Tidak berhenti di situ, sang Kaisar menggabungkan Belanda ke dalam Negara Perancis. Enam bulan kemudian, berita penggabungan Belanda ke dalam Kekaisaran Perancis sampai kepada Daedels.

Maka segera dia menaikkan bendera Perancis di gedung-gedung pemerintahan Batavia (sekarang Jakarta). Kemenangan Perancis atas Prusia tentu menjadikan Daendels gembira bukan kepalang. Dulu dia terusir dari Belanda, ketika Prusia menyerbu Belanda dan mengembalikan William Oranye V sebagai Raja Belanda. Daendels kabur, karena terancam hukuman mati.

Di Perancis, dia menerima penugasan-penugasan militer dari Napoleon. Ia menjadi komandan batalion asing setelah Revolusi Perancis. Dia selalu memenangkan perang dengan gemilang, antara lain menahan invasi musuh ke Irlandia. Napoleon menganugerahi dia Bintang Jasa Rajawali Agung (Grand Aigle de la Legion d’honneur).

Sesibuk-sibuknya dia memberontak dan berperang, Daendels adalah seorang doktor hukum Universitas Hardewijk. Meski bergelar doktor hukum, sebagai jenderal toh dia kejam. Di Nusantara, putra dari Burchard Johan Daendels (Sekretaris Kota Hattem) dan Josina Christina Tulleken ini tidak disukai oleh orang pribumi, Inggris, Belanda, bahkan oleh pasukannya sendiri.

Orang pribumi menjuluki dia dengan sebutan Raden Mas Galak. Kekejaman pada pribumi terukur dari ribuan yang mati karena kerja paksa membangun jalan Anyer-Panarukan. Di Banten Sultan Aliuddin II menentang kerja paksa Anyer-Panarukan. Lantas Daendels mengutus Komandeur Philip Pieter de Puy dan pasukannya ke Istana Surasowan untuk menekan Sultan agar menyetujui rencana itu. Namun rakyat Banten marah, de Puy dibunuh di depan pintu Surasowan. Daendels murka dan hari itu juga (22 November 1808) pasukan dia melakukan serangan dadakan ke Surasowan. Sultan Aliyudin dibuang ke Ambon, Patih Mangkubumi dipancung, jasadnya dibuang ke laut.

Dibenci oleh orang Belanda, tentu saja, karena begitu dia datang menggantikan Albertus Henricus Wiese, semua kaki tangan Belanda di Nusantara dia copot. Penaikan bendera Perancis oleh sesama darah Belanda ini melukai hati para orang Belanda di Hindia Belanda. Dia melakukan reorganisasi dan restrukturisasi. Dewan Hindia dibubarkan dan mencopot gubernur-gubernur seperti Gubernur Wiese (Batavia), Engelhaard (Semarang), dan Cranssen (Ambon). Daendels menuding para gubernur ini melakukan korupsi. Lagi pula, memang para gubernur ini adalah kaki tangan penguasa Belanda.

Sebagai orang yang terobsesi dengan Revolusi Perancis yang bersemboyan liberté, égalité, fraternité, Daendels memberikan kemerdekaan beragama. Tapi dia tidak mau pemimpin agama memiliki pengaruh, karena itu dia menggerogoti peran pemimpin agama dengan mengangkat mereka menjadi pegawai. Daendels misalnya, mengurangi jumlah kiai di Sukapura (Tasikmalaya dan sekitarnya). Orang-orang yang status kiainya dicabut itu, kemudian dikenakan tanam paksa.

Daendels juga tidak mau ada pangeran-pangeran lokal yang berkuasa. Bagi dia, pangeran itu harus ditunjuk dia, dan statusnya pegawai negeri. Pangeran yang melawan, dia sikat. Selain menyerbu Banten, dia juga menghapus wilayah Cirebon-Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia dengan nama Landdrostambt der Jacatrasche en Pranger Bovenlanden. Sebagian dari bekas wilayah Cirebon-Priangan yakni wilayah Galuh dipinjamkan kepada kesultanan Yogyakarta karena tidak produktif dalam penanaman kopi.

Daendels juga menyerbu Yogyakarta. Sutan Hamengkubuwono II digulingkan karena dituduh merestui pemberontakan Raden Rangga Prawiradirja III. Rangga adalah bupati Madiun, dia adalah anak Pangeran Natakusuma (adik Hamengkubuwono II). Rangga menolak panggilan Daendels ke Bogor sehubungan dengan adanya kerusuhan di Ngebel Sekedok. Kerusuhan ini adalah protes rakyat yang menolak pengalihan hak usaha hutan kepada Daendels.

Akhirnya Daendels menumpas protes ini. Rangga tewas, dan dari tubuhnya ditemukan cap kesultanan Yogyakarta. Tentu saja Hamengkubuwono II merasa ini sebagai rekayasa. Daendels akhirnya menyerbu Yogyakarta pada Desember 1810. Hamengkubuwono II diturunkan, digantikan oleh putranya, GRM Suraja yang kemudian menjadi Hamengkubowono III. Politik devide et impera Daendels sampai mengadu ayah dengan anak.

Dendels juga keras terhadap anak buahnya. Februari 1810, Daendels memerintahkan Kolonel JPF Fils untuk mempertahankan Ambon dari serbuan Inggris dipimpin Kapten Edward Tucker. Fils membawa 2.000 tentara, sedangkan Tucker berkekuatan 404 orang. Namun dalam pertempuran itu Fils kalah. Dia menyerah kepada Tucker, dan ditahan Inggris. Tak lama kemudian, Fils dibebaskan. Daendels kemudian menyeret Fils ke mahkamah militer. Juni tahun itu juga Fils dihukum tembak mati. Daendels merasa malu, dengan kekuatan yang lebih besar, Fils tak bisa menahan Inggris. Tapi sumber lain mengatakan, Fils dihukum mati karena dianggap merugikan kas negara akibat jatuhnya Maluku ke Inggris.

Selain cerita Daendels, buku ini berisi catatan para pelaut Prancis di Nusantara. Sepak terjang Perancis di Hindia Belanda tidak menjadi pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Padahal peranan mereka cukup kuat. Memang Perancis adalah negara yang terlambat melaut dibanding Belanda, Itali, Spanyol dan Portugis. Mungkin karena sebagai negara adidaya di Eropa, Perancis merasa sudah memiliki semua. Sedangkan rivalnya menjelajah dunia guna mencari sumber rempah-rempah.

Persaingan Perancis melawan aliansi Inggris, Belanda dan Spanyol di Eropa berimbas kepada kehidupan di Nusantara. Kapal-kapal Prancis selalu dipersulit masuk. Kehadiran para pelaut di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Ambon Flores dan lain-lain umumnya juga berisi catatan-catatan sinis terhadap orang Belanda. Umumnya para pelaut Perancis menggambarkan orang Belanda sebagai kejam, serakah, tidak berperikemanusiaan terhadap warga pribumi.

Perancis juga nyinyir terhadap perempuan Belanda di Nusantara. Para perempuan itu dinilai suka bermewah-mewahan, tukang selingkuh. Bahkan ada catatan perempuan Belanda yang bersuami sangat suka kepada pria lokal.

(Kalau kita baca Buku “Rijstafel” karangan Fadly Rahman (Gramedia), persaingan Perancis dan Belanda juga sampei kepada meja makan. Tradisi makan orang Eropa itu ada tiga tahap: appetizer, main course (menu utama), kemudian diakhiri dengan dessert. Orang Belanda duduk manis, maka pelayan akan mengambilkan appetizer, kemudian main course dan dessert. Orang Perancis mengejek gaya sok dilayani ini.

Sementara gaya orang Prancis beda. Appetizer, main course dan dessert dihamparkan di atas meja panjang. Mereka mengambil appetizer, kemudian duduk di meja dan menyantapnya. Setelah habis, dia berdiri dan pergi ke meja panjang lagi untuk mengambil main course, begitu seterusnya sampai terakhir dia mengambil dessert.

Orang Belanda nyinyir dan menyebut cara makan seperti itu sebagai Fransman (Inggris: Frenchman), alias gaya orang Perancis. Orang pribumi menyebut Fransman kemudian dengan istilah “parasmanan”. Perancis sendiri mengejek Belanda karena suka memakan susu bau yang diawetkan, yang kemudian kita kenal sebagai keju. Orang Perancis bilang, satu-satunya yang Perancis kagumi dari Belanda adalah bahwa perut orang Belanda kok kuat makan makanan bau!

Napoleon adalah penggemar frecandeau, yaitu makanan kentang yang di dalamnya berisi daging ayam, sapi, babi atau ikan. Orang Belanda yang dijajah Perancis itu meniru membuat frecandeau, dan menyebutnya frikadel. Orang Sunda kemudian menyebutnya perkedel, orang Jawa menyebutnya bergedel. Namun karena tak mampu membeli daging, perkedelnya pribumi cuma berisi sayur. Padahal di Perancis kentang isi sayur disebut crochete, di kita disebutnya karoket tapi isinya beda juga., bukan sayur tapi mie. )

Catatan orang Perancis di buku Dorléans ini juga mengungkapkan hal yang menarik tentang perkasanya orang Makassar di Ayuthia (Thailand sekarang). Ada Kampung Makasar di Ayuthia dengan pimpinannya Daeng Mangalle. Tidak dijelaskan sebabnya, komunitas Makassar dituding bersekongkol dengan orang Melayu, Campa dan orang-orang Islam untuk menggulingkan Raja Phra Narai, dan akan menggantikannya dengan saudara tirinya. Akhirnya Raja dengan bantuan tentara Perancis menumpas aliansi ini. Melayu dan Campa dengan segera memohon pengampunan dari Raja. Tapi orang Makassar menolak. Daeng Mangalle merasa dijebak oleh Perdana Menteri yang orang Perancis. Daeng Mangalle merasa ada persaingan dan kebencian antara Katolik (Perancis) melawan Islam (Makassar).

Garnisun Prancis di bawah pimpinan Claude de Forbin mengepung Kampung Makassar. Tapi Daeng Mangalle melawan dengan gagah. Empat orang Makassar terbunuh. Tapi perlawanan terus membara. Seorang sersan Perancis, Beauregard, menenmbak seorang Makassar hingga sekarat. Sersan itu kemudian mendekat si korban untuk menghabisinya. Di luar dugaan, orang Makassar yang sekarat itu dengan cepat menghunjamkan cris (keris atau badik?) ke dada Beauregard hingga tewas. Fobin kemudian meminta bala bantuan Portugis dan Inggris.

Baca Juga: Polisi di Perancis Tewas Demi Melindungi Seorang Perempuan

Keadaan tidak terkendali. Pada 23 September 1686, Raja mengundang 30–40 warga Makassar untuk berunding di istana. Syaratnya, mereka harus menanggalkan badik. Masyarakat Makassar menolaknya, karena khawatir akan ditangkap setelah senjatanya diletakkan. Daeng Mangalle juga tetap bertahan pada pendapatnya bahwa komunitas Makassar tidak bersalah. Akhirnya malam itu juga Raja memerintahkan ribuan tentaranya dengan dua kapal perang, 22 kapal dayung, dan 60-an kapal kecil untuk mengepung Kampung Makassar. Padahal, jumlah orang Makassar di kampung itu hanya 200 orang.

Tentara Raja yang dibantu 40 pasukan Perancis dan Inggris sempat dipukul mundur. Namun pada serangan berikutnya, Makassar kalah keesokan harinya pukul tiga sore. Mereka dibantai dengan penuh dendam. Selama pertempuran, tidak kurang dari 1.000 orang Siam dan 17 tentara asing tewas. Dalam catatannya Forbin mengatakan, peristiwa itu dramatis. Meski marah pada orang Makassar, penduduk tidak menyembunyikan kekagumannya kepada kegagahan kelompok kecil ini.

Dalam pembantaian ini, dua putra Daeng Mangalle yaitu Daeng Ruru (15) dan Daeng Tulolo (16) lolos dari maut. Beruntung Kantor Dagang Perancis Siam menyelamatkan mereka. Atas izin Raja Louis XIV, keduanya kemudian dikirim ke Perancis untuk mengikuti pendidikan militer marinir. Sebelumnya mereka dibaptis untuk pindah agama. Ruru berganti nama menjadi Louis Pierre Makassar, sedangkan Tulolo menjadi Louis Dauphin Makassar. Ternyata Ruru dan Tulolo cemerlang, melebihi orang ningrat Perancis di sekolah militer itu. Mereka bisa lulus dengan cepat, dua tahun!

Ruru punya semangat tempur. Namun Perancis belum menugaskan keduanya. Akhirnya Ruru menyurati Menteri Kelautan agar diizinkan bertugas. Mulailah dia mengabdi di angkatan laut Perancis. Karir cemerlangnya adalah ketika dia bertugas di kapal Jason untuk memburu kapal penyerang Belanda Vlisingen. Perancis kemudian mengirim Ruru ke Havana untuk membantu Spanyol melawan Inggris. Di negeri yang sekarang bernama Cuba itu, dia meninggal. Adapun Tulolo bertugas di militer hingga pensiun. Dia meninggal di Brest 30 November 1736 pada usia 62 tahun. Sebagai penganut Katolik saleh, dia dimakamkan di dalam Gereja Lousi de Brest. Makamnya hancur ketika geraja ini dibom pada Perang Dunia II.

Buku setebal 644 halaman ini berisi 47 catatan para pelaut Perancis tentang Indonesia, tetu perspektifnya sangat berbeda dengan catatan-catatan naskah Belanda. Buku ini cukup memberi informasi berbeda. Namun saya penerjemahannya menurut saya agak kurang baik, sekalipun penerjemahnya adalah Uinversitas Indonesia di bawah pimpinan Parakitri. Tampaknya penerjemah hanya menerjemahkan begitu saja, tanpa melakukan transkreasi (penerjemahan dan menambahkan penjelasan).

Dalam buku ini banyak tempat, nama orang, yang kurang lengkap, atau tidak disebutkan nama tempat itu untuk masa sekarang. Ada juga nama-nama tempat dalam Bahasa Prancis, yang seyogyanya direkonsiliasikan dengan nama sekarang. Tapi bagaimanapun juga buku ini sangat bermanfaat bagi peminat sejarah.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews