Tapi pertanyaan itu tetap menggoda, ketika fenomena politik identitas yang disertai keberadaan tokoh-tokoh demagog, hadir dalam pentas politik berbagai negara beberapa tahun terakhir.

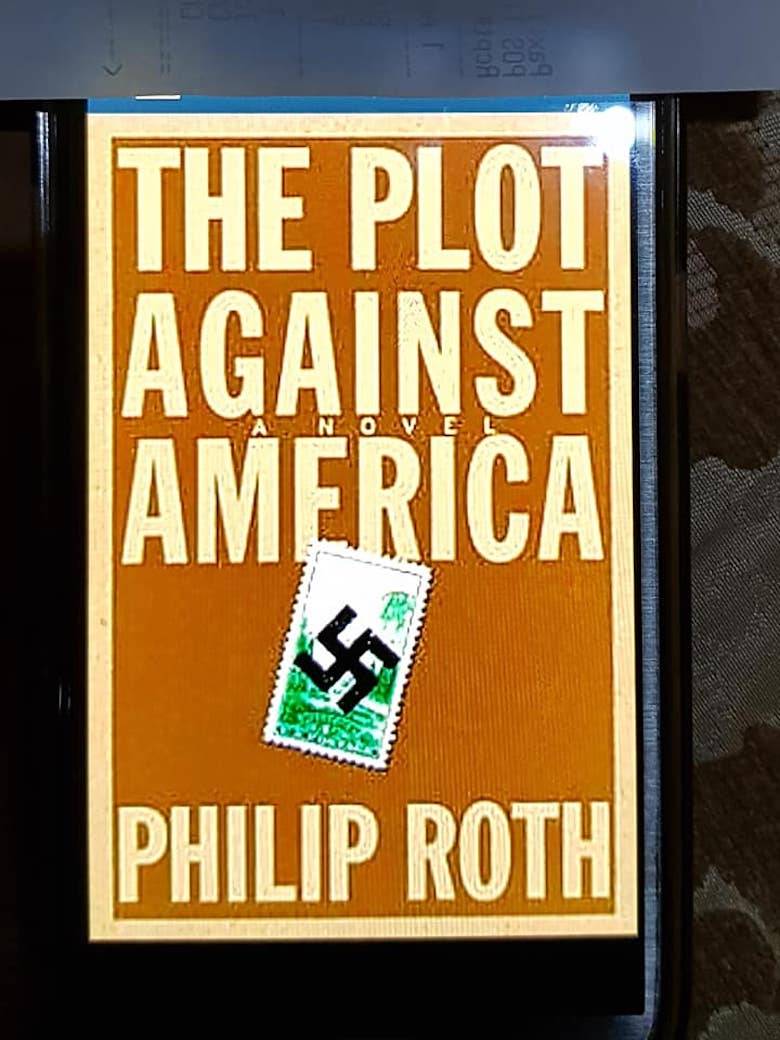

Novel fiksi sejarah THE PLOT AGAINST AMERICA (2004) karya Philip Roth tergolong "biasa-biasa saja", walau New York Times menyebutnya "novel politik yang hebat".

Novel ini memang berlatar sejarah dengan peristiwa dan tokoh yang benar ada (bukan fiktif), salah satunya Charles Lindbergh.

Dia pahlawan pujaan Amerika karena pada 1927 mampu terbang sendirian melintas Atlantik. Dan media segera membuat dia jadi selebriti ! Tapi belakangan jadi kontroversial karena dia penganjur isolasionisme dan menjadi simpatisan Nazi.

Tapi yang menarik dan membuat novel ini menjadi bahan pembicaraan, peristiwa sejarah dan tokohnya "dijungkirbalikan". Dan terutama karakter tokoh dalam kisahnya seakan hidup kembali saat ini.

Begini kisahnya....

Di tengah kebuntuan penetapan capres pada konvensi partai jelang pilpres Amerika 1940, Lindbergh tiba-tiba muncul. Dia disambut meriah peserta konvensi, bahkan langsung didaulat sebagai Capres dari Partai Republik.

Dalam fiksi sejarah yang jungkirbalik itu, si selebriti Lindbergh berhasil mengalahkan petahana Franklin D Roosevelt, dan menjadi Presiden Amerika Serikat !

Tapi segera setelah dilantik, Lindbergh langsung menuai kontroversi karena terbukti berhubungan dengan pihak Nazi saat kampanye. Juga sebagai presiden dia menyatakan berdamai dengan Jerman, dan ke dalam dia bersikap rasis, anti migran asing.

Selain "jungkir balik", muncul pertanyaan lebih penting: bagaimana mungkin seseorang dengan kualitas meragukan, cenderung demagog, dan tanpa pengalaman politik --walaupun populer ala selebriti-- bisa terpilih jadi presiden Amerika !?

Itulah demokrasi......! !

Presiden Lindbergh hanyalah tokoh fiksi sejarah. Tapi kisahnya mengingatkan kita pada pilpres Amerika 2016. Pilpres ini melambungkan seorang konglomerat real estate sekaligus selebriti reality show TV, tapi tanpa pengalaman politik dan dengan kualitas intelektual meragukan.

Memang mirip!

Itulah sebabnya dua profesor ilmu politik dari Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menyinggung sepintas novel ini dalam buku terbaru mereka, HOW DEMOCRACIES DIE (2018).

Levitsky dan Ziblatt mengemukakan banyak orang Amerika menilai adanya kemiripan antara novel Roth dengan pilpres Amerika 2016, yang memunculkan Presiden Donald Trump.

Keduanya berpendapat, di bawah Donald Trump, untuk pertama kalinya Amerika tampak meninggalkan perannya sebagai promotor demokrasi sejak Perang Dingin.

Sebelum Levitsky dan Ziblatt, konstatasi ini juga sudah dikemukakan Francis Fukuyama lewat bukunya, IDENTITY: THE DEMAND FOR DIGNITY AND THE POLITICS OF RESENTMENT (2018).

"Buku ini tidak akan ditulis jika Donald Trump tidak terpilih jadi presiden pada November 2016. Seperti banyak orang Amerika, saya terkejut dengan hasil ini, dan merasa bermasalah dengan implikasinya terhadap Amerika dan dunia....", tulis Fukuyama.

Dia menilai ada gejala kemunduran demokrasi liberal di Amerika dan juga Inggris, sejak tampilnya Trump dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Tapi tokoh semacam "Lindbergh" dan Trump ternyata bukan baru dalam sejarah Amerika.

"Alasan tidak adanya demagog ekstrimis menang pilpres sebelum 2016 bukanlah karena tidak pernah ada calon presiden yang seperti itu.......tokoh-tokoh ekstrimis sudah lama tampil dalam kancah politik Amerika", tulis Levitsky dan Ziblatt, sambil menambahkan "Amerika juga punya sejarah otoriter yang panjang".

Salah satu contoh, George Wallace calon presiden 1968 dan 1972. Dia dikenal bersikap segregasionis keras dan ahli mengeksploitasi kemarahan publik, sering menganjurkan kekerasan, dan menunjukkan sikap acuhnya terhadap norma-norma konstitusi.

Tetapi kajian Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan potensi ancaman terhadap demokrasi tidak hanya terjadi di Amerika sejak Trump, di bagian dunia lainnya ancaman itu juga tengah muncul.

Kedua profesor dari Harvard itu mengajukan pertanyaan: ".....mungkinkah krisis Amerika sebenarnya adalah bagian dari gelombang kemunduran demokrasi secara global ?....".

Semoga tidak!

Tapi pertanyaan itu tetap menggoda, ketika fenomena politik identitas yang disertai keberadaan tokoh-tokoh demagog, hadir dalam pentas politik berbagai negara beberapa tahun terakhir.

Maka sepakat dengan Romo Magnis-Suseno, pemilu dan terutama pilpres itu "bukan untuk memilih yang terbaik, tapi mencegah yang buruk berkuasa."

Atau "memilih yang paling banyak kebaikannya di antara yang baik" !

Jadi,....minus mallum, atau maximum bonum !

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews