Coba anda membayangkan diri anda dilahirkan seperti keluarga Prabowo. Terpandang. Kaya. Menikmati sekolah di luar negeri. Masuk militer ditempa Nasionalisme dan Patriotisme. Jadi jenderal korps elit yang disegani. Jadi menantu presiden yang berkuasa 32 tahun. Hidup dalam suasana politik Orde Baru yang mendukung karier dan eksistensi diri. Dengan latar belakang semua itu, apakah anda menolak memiliki lahan luas yang bisa didapatkan begitu mudahnya?

---

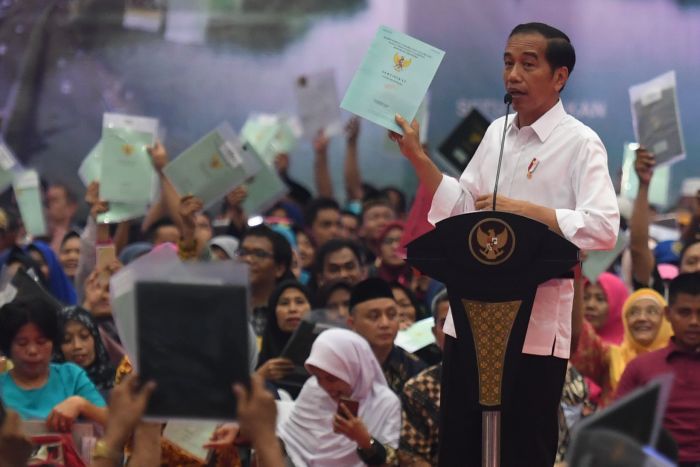

Pada Debat Capres Kedua Jokowi menjelaskan soal pemberian sertifikat tanah kepada rakyat. Hal itu mendapat tanggapan Prabowo. Dia mengkhawatirkan kelak tidak ada lagi tanah untuk generasi mendatang apabila pembagian tanah terus dilakukan. Kemudian, tercetus perkataan Jokowi soal tanah ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh yang "dimiliki" Prabowo.

Hal utama yang ingin Jokowi sampaikan bahwa pemerintahannya tidak membagikan tanah sedemikian luas kepada perorangan. Kebijakan Jokowi lebih fokus pada sertifikasi tanah rakyat, yang tentunya tidak berskala besar seperti milik Prabowo.

Usai debat Jokowi menyatakan kembali bahwa dia tidak mempermasalahkan lahan Prabowo legal atau tidak legal (tempo.co 20/02/2019). Jokowi tidak bermaksud mengungkit soal status tanah, cara mendapatkan tanah, dan lain sebagainya karena waktu Prabowo mendapatkan tanah itu bukan dalam lingkup kebijakan masa pemerintahannya.

Soal tanah Prabowo di panggung Debat Capres kemudian jadi polemik yang mengemuka di luar panggung debat antara pendukung Prabowo dan Jokowi. Substansi yang dibahas tidak lagi pada penyampaian Jokowi soal reforma agraria untuk rakyat, melainkan pada ketersinggungan Kubu Prabowo--seolah Jokowi menyerang masalah pribadi. Akhirnya melebar dan jauh menjadi "gorengan politik" yang renyah di media sosial dan media mainstream.

Kubu Prabowo "membuka file" bahwa orang-orang dekat di sekitar Jokowi juga memiliki tanah luas di luar Pulau Jawa. Sebaliknya, kubu Jokowi pun terus mengangkat hal yang sama, ditambah kritik tajam pada sejumlah pernyataan Prabowo terdahulu yang menuding bahwa tanah dan kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati segelintir elite saja. Namun nyatanya, Prabowo lah salah satu dari elite tersebut. Ini menjadi "Kemunafikan Politik" Prabowo.

Soal penguasaan tanah berskala luas harus diakui dimiliki orang-orang di kubu Jokowi dan Prabowo saat ini. Kenapa bisa demikian? Karena kepemilikan itu sudah ada jauh hari, sebelum Jokowi jadi Presiden RI.

Bila kebijakan hak konsesi lahan berskala luas itu dilihat, umumnya para elite politik dan pengusaha mendapatkannya di masa Orde Baru hingga pemerintahan SBY. Dan bila melihat rentang masa pemerintahan yang panjang, maka pada masa pemerintahan Orde Baru lah yang paling banyak mengeluarkannya. Tentu saja hal itu tak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik masa itu.

Pada masa lalu, khususnya era pemerintahan Orde Baru, rakyat kecil di daerah-daerah pedesaan, kampung dan pedalaman tak memiliki posisi tawar yang kuat di depan hukum soal tanah yang mereka "miliki" secara adat dan turun temurun. Demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat banyak, tanah itu dikuasai negara, walau nyatanya demi keuntungan pemilik modal atau para elite kekuasaan Orde Baru.

Soal "gusur paksa" dan "perampasan" tanah rakyat oleh pemilik modal yang dekat dengan kekuasaan adalah hal klasik pada masa lalu. Rakyat tak berdaya mempertahahankan haknya atas tanah yang dimiliki secara adat dan turun temurun, walau sudah memiliki surat keterangan adat.

Mereka secara administratif pertanahan tidak memiliki sertifikat tanah sehingga secara hukum dikalahkan kepentingan pemilik modal besar yang berkolaborasi dengan pemerintahan yang korup atas nama pembangunan. Misalnya, dalam bidang kehutanan yang memuat potensi lahan maha luas di seluruh Indonesia.

Awal Penguasaan Lahan Berskala Besar

Alkisah, penguasaan lahan berksala besar dimulai pada masa Orde Baru yang mulai berkuasa tahun 1966---sampai menjelang akhir kekuasaan tahun 1998. Pada masa itu banyak lahan dikuasai "orang-orang pusat". Siapa "Orang Pusat" itu? Mereka adalah orang yang bisa dekat dengan pusat kekuasaan Orde Baru.

Ketika pemerintahan Orde Baru mulai berkuasa tahun 1966, kondisi rakyat masih miskin. Untuk membangun negara, tentu membutuhkan dana besar. Beruntunglah, negara kita kaya sumber daya alam dan lahan yang luas. Salah satu cara mendapatkan modal untuk pembangunan adalah mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Pada umumnya penguasaan lahan besar terjadi di daerah di luar Pulau Jawa karena memiliki lahan yang luas dan punya nilai jual yang tinggi. Mudahnya mereka mengambil lahan (mungkin) karena orang-orang di luar Pulau Jawa mudah ditakuti-takuti dengan kata "Pemerintah Pusat" yang pada masa itu didukung ABRI (TNI) secara masif. Bila masyarakat menolak maka akan dianggap penentang pemerintah dan bisa dicap PKI.

Stigma PKI pada masa Orde Baru sangat mengerikan. Anggota masyarakat terkena stigma PKI bisa "dihilangkan" tanpa ada proses hukum, kehidupan anak cucunya akan dipersulit. Di sisi lain, kuatnya peran ABRI menjadi beking "orang pusat" atau investor Orde Baru tak lepas dari rancunya dokrin "Dwi Fungsi ABRI"--dengan turut sertanya ABRI berbisnis sumber daya alam, baik kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya. Konon hal itu dilakukan untuk menambah kesejahteraan para anggota ABRI, dari jenderal sampai prajurit, sekaligus mengikat loyalitas mereka pada rezim Orde Baru yang otoriter dan sangat dokrin-isme. Benarkah? Heu heu heu...

Sikap permisif orang di daerah juga karena dalam memulai proyek, umumnya pihak perusahaan menjanjikan akan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Orang daerah berpikiran investor "orang pusat" akan berperan mengubah taraf hidup ekonomis mereka. Mereka melihat, perusahaan "orang pusat" itu datang dengan sikap baik kepada pemuka adat, dan mengajak serta penduduk lokal untuk turut serta dalam kegiatan HPH.

Adapun landasan hukum yang digunakan pemerintahan Orde Baru adalah UUD 45 pasal 33, khusunya pasal [3] bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu ada Undang-Undang No.5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Peraturan Pemerintah (PP). No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), serta Undang-Undang Agraria tahun 1960.

Undang-Undang Agraria itu melarang masyarakat adat menggunakan hak-hak kolektif mereka untuk menghalangi pemberian Hak Guna Usaha para investor dari pusat, walau masyarakat adat tersebut telah lama yang "menguasai" lahan setempat secara turun-temurun

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) itu, maka kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran kemudian dilakukan, khususnya di luar pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Irian Jaya (Papua), dan Maluku. Konsesi diberikan kepada pemilik modal swasta asing, swasta dalam negeri dan perusahaan negara BUMN.

Marjinalisasi Masyarakat Adat di Sekitar Lahan

Menurut Singarimbun (1994 : 58) setelah Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 itu terjadi timber boom dengan mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Di dalam proses itu banyak petani peladang kehilangan hak tradisionalnya atas sumber daya alam. Masuknya HPH membuat ekosistem hutan menjadi rusak sehingga mengganggu fungsi-fungsi penting yang berperan dalam kehidupan mereka.

Masyarakat yang tadinya memiliki hutan atau lahan secara adat dan turun temurun tidak bisa menolak kehadiran HPH karena secara hukum posisi mereka lemah. Undang-Undang Agraria 1960 hanya mengakui hukum, hak dan lembaga adat jika pengakuan tersebut "tidak menghambat pembangunan". Pemerintah memandang masyarakat adat punya hak dalam pembangunan tapi tidak memiliki hak terhadap Sumber Daya Alam (SDA) mereka.

Pada masa itu itu inpretasi Undang-Undang hanya milik pemerintah (Orde Baru), sedangkan rakyat seringkali menjadi pihak yang tak berdaya dihadapan para elit rezim Orde Baru yang bertameng undang-undang. Dengan UUD'45, UU Kehutanan, PP Kehutanan dan UU Agraria itu, para elit rezim Orde Baru leluasa menguasai lahan rakyat dengan memberikan konsesi kepada orang-orang (teman-teman) yang berani mengolahnya. Tentu saja ada simbiosis mutualis, baik secara kelembagaan resmi sesuai aturan maupun secara pribadi di luar aturan resmi.

Lingkaran Dekat Rezim Soeharto Mengusai Lahan

Dalam perjalanan waktu, Soeharto yang pada awalnya penuh Idealisme mensejahterakan rakyat banyak di seluruh Indonesia secara adil dan merata kemudian mulai redup oleh realitas politiknya sendiri. Ketika anak-anaknya mulai tumbuh dewasa dan "berusaha mencari makan sendiri". Ketika keluarga besar dan teman-teman dekat (para jenderal) yang berjasa dalam mendukung kekuasaannya ingin ikut "membangun negara".

Tapi Soeharto bukan Jokowi yang "tega" membiarkan anak-anaknya menjadi penjual pisang dan martabak. Soeharto adalah bapak yang welas asih pada anak-anak dan menantunya. Juga kepada kerabat dekat dan para jenderal seperjuangannya.

Terlebih dengan eksistensi Ibu Tien yang merupakan keturunan ningrat. Mana tega membiarkan anak-anak menjadi penjual pisang goreng dan martabak. Apak kata dunia? Anak presiden dan ningrat kokjualan martabak dan pisang goreng? Tidak keren, aah!

Politik Era Orde baru yang dijalankan Soeharto di satu sisi sangat diskriminatif kepada warga keturunan (istilah jaman itu "nonpri" atau nonpribumi), namun di sisi lain khususnya pada bidang ekonomi, mereka diberikan ruang gerak yang luas dan keistimewaan.

Mereka merupakan kaum petarung ekonomi yang handal. Punya etos kerja tinggi dibandingkan umumnya kaum pribumi. Mereka berani rugi diawal. Berani mengambil resiko. Mampu menghidupkan ekonomi regional sehingga pembangunan negara menjadi terlihat dengan kasad mata. Semua itu dibutuhkan Soeharto sebagai bukti keberhasilan pembangunan kepada rakyat. Di sisi lain, bukti itu berperan sebagai simbol keberhasilan dirinya.

Perkembangan realitas politik kemudian menuntut Soeharto "berlaku adil" dalam bidang ekonomi, demi keberlangsungan hasrat kekuasaan itu sendiri. Muncul ketimpangan yang kasat mata tentang pelaku ekonomi berskala besar (konglomerasi).

Ini tidak elok dipandang mata rakyat. Jangan sampai yang mendampingi Soeharto pada acara-acara di peternakan Tapos yang terliput media adalah para konglomerat nopribumi saja. Harus berimbang dengan pengusaha pribumi.

Salah satu caranya adalah membuka kran secara lebar kepada pengusaha pribumi untuk andil di berbagai bidang. Siapa saya yang mereka? Tentu saja dimulai dari lingkaran terdekat : keluarga, kerabat, teman seperjuangan, dan orang-orang orang yang mendadak menjadi kerabat. Bagaimana dengan rakyat kecil di daerah? Nanti dulu lah.

Sistem politik sentralisasi (sentralistik) era Orde Baru tidak mengijinkan orang daerah mengurus diri sendiri, termasuk mengurus lahan yang maha luas dengan segala potensi ekonominya. Biarlah orang pusat saja yang mengurus orang daerah. Orang daerah dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri. Begitulah kira-kira.

Lahan yang maha luas di berbagai daerah dibagi-bagi kepada lingkaran keluarga, kerabatdan teman. Konsesi diberikan. Aturan dibuat sebagai tindak lanjut operasional Undang-Undang. Tentu saja aturan itu berpihak kepada lingkaran tadi. Sehingga semua menjadi legal adanya. Salahkah semua itu? Secara legalitas formal tidak ada yang salah karena sudah menyesuaikan undang-undang dan peraturan yang ada, serta berdasarkan "petunjuk bapak presiden".

Lalu apa hubungannya dengan lahan Prabowo pada Debat Capres?

Prabowo dan keluarganya merupakan bagian dari lingkaran dekat Presiden Soeharto, dan pelaku dalam pemerintahan Orde Baru. Sebagai menantu presiden Soeharto tentu saja Prabowo diberi hak untuk mengelola banyak kepentingan bisnis, termasuk penguasaan lahan yang luas di berbagai daerah. Semua yang dimiliki itu menjadi legal dengan dukungan peraturan yang berlaku dan kekuatan kekuasaan rezim Orde Baru.

Pernyataan Prabowo tersebut sangat riskan bagi dirinya dan lingkungan terdekatnya karena bisa menjadi bumerang. Hal itu terbukti ketika tanpa disadari Prabowo seolah "menantang" kebijakan Jokowi soal pembuatan dan pembagian sertifikat tanah untuk rakyat. Seolah tanah untuk rakyat itu "tidak berguna" ketika dimasa mendatang jumlah penduduk bertambah sehingga tidak ada lagi yang yang bisa dibagikan.

Hal ini dipertegas lagi oleh Prabowo dengan mengutip UU'45 pasa 33 bahwa tanah dan kekayaan didalamnya dikuasai negara. Dan ketika Jokowi mengingatkan bahwa Prabowo memiliki tanah yang luas di Kalimantan Timur dan Aceh (yang merupakan sebagian kecil luas tanah dari keseluruahn yang dia kuasai), Prabowo menimpali atas nama nasionalisme dan patriotisme lebih baik dia yang mengelolanya

Konsep berpikir Prabowo itu mirip cara rezim Orde Baru, dengan bertameng UUD-45, UU kehutanan, UU Agraria (sebelum reforma) dan seterusnya, namun nyatanya lahan maha luas dikuasai hanya oleh segelintir orang dekat rezim tersebut. Sedangkan hak-hak rakyat setempat atas tanahnya dilemahkan. Hal tersebut berlangsung secara masif selama 32 tahun, berlanjut sampai masa pemerintahan SBY.

Jokowi sendiri jauh hari tentu mengetahui perihal tanah atau lahan Prabowo. Sebagai seorang insinyur kehutanan dari UGM, isu tentang konsesi lahan jaman Orde Baru tentu banyak dia ketahui. Dan ketika menjabat Presiden, Jokowi semakin tahu data-data yang sebenarnya karena terkait lahan dan kehutanan merupakan bagian persoalan yang harus terus ditangani oleh pemerintah-- siapapun presidennya.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, konsep pemikiran dan kebijakan Jokowi sangat berbeda dibandingkan Orde Baru sampai pemerintahan SBY. Jokowi membalikkan cara membangun rakyat versi pemerintah terdahulu. Kalau dulu lahan dikuasai segelintir orang, maka kini lahan diupayakan untuk masyarakat.

"Kalau ada yang bilang bagi-bagi sertifikat enggak ada gunanya, ya silakan ngomong seperti itu, tetapi tetap program ini akan kita lanjutkan". (Jokowi, kompas.com 22/02/2019).

Jokowi lebih memfokuskan legalitas kepemilikan tanah untuk rakyat kecil yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di wilayah pedalaman, kampung, perdesaan maupun perkotaan. Baik itu lahan pribadi, adat, dan wakaf. Tujuannya agar tanah itu menjadi bekal dasar rakyat untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan keluarganya tanpa kuatir "tergusur paksa" atau "dirampas" kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa ganti rugi yang pantas.

Dengan adanya sertifikat tanah itu, posisi rakyat menjadi kuat dimata hukum. Diharapkan ke depannya tidak ada lagi konflik tanah antara sesama warga, antar suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, antar masyarakat dengan pengusaha, maupun antar masyarakat dengan pemerintah.

Langkah Jokowi dalam reforma agraria atau pertanahan ini merupakan suatu bentuk patriotisme dan nasionalisme yang sesungguhnya. Jokowi lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya untuk memiliki hak secara legal dan nantinya bisa menjadikan rakyat memiliki kemandirian ekonomi.

Bandingkan dengan konsep berpikir Prabowo menguasai banyak tanah karena "daripada dikuasai asing lebih baik dia yang mengusai". Nasionalisme dan patriotismenya menjadi rancu, tidak jelas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat secara lebih luas.

Soal nasionalisme dan patriotisme terkait lahan tersebut, bisa jadi dalam hati Prabowo menemukan idealismenya pada diri Jokowi yang melakukan reforma agraria secara nyata untuk rakyat. Sementara hal tersebut tidak bisa Prabowo lakukan sepenuhnya karena "disandera" setting dirinya sendiri berupa sejarah panjang bersama rezim Orde Baru, ikatan keluarga besar cendana, dan para kerabatnya. Sehingga tercetuslah patriotisme dan nasionalisme yang rancu dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Mungkin ini sudah menjadi garis tangan hidupnya. Prabowo diuntungkan keadaan masa lalu ketika menjadi bagian keluarga presiden Soeharto, dukungan iklim politik era Orde baru, serta regulasi dan lain-lainnya pada masa lalu sehingga dia bisa menguasai lahan yang luas.

Sejatinya, semua itu menjadikan Prabowo harus sudah selesai dengan dirinya, untuk kemudian balik berpihak kepada rakyat. Bukan hanya sebatas retorika belaka. Namun pengaruh "sandera" Orde Baru tersebut begitu kuat sehingga dia tak mampu melawan, dan tak bisa melepaskan diri.

Berbagai narasi yang pernah dia lontarkan ke ruang publik berkebalikan dengan kondisi riil setting dirinya yang sedang ingin memperkuat ikatan jejaring lamanya--dengan mengatasnamakan kebangsaan, demi negara, tanah air, kemandirian bangsa, patriotisme, nasionalisme dan diksi-diksi heroik lainnya.

Debat Capres kedua yang "sakral" menjadi puncaknya, saat banyak mata rakyat Indonesia menyaksikan Prabowo tergagap di momentum wacana penguasaan lahan yang luas atas nama nasionalisme dan patriotisme.

Patriotisme dan nasionalisme seorang pemimpin yang tersandera kenyamanan masa lalunya akan menjadikan si Pemimpin hanya berkutat di dalam ruang ambivalensi nya.

Si Pempimpin itu hanya sibuk berkelahi dan dan mengurusi dirinya hingga lelah sendiri. Dia hanya menyisakan sedikit energi untuk rakyat. Sementara rakyat bisa dibuat geram menyaksikannya karena hanya jadi penonton tanpa bisa berbuat banyak bagi kehidupan mereka sendiri.

Jaman sekarang rakyat sudah semakin cerdas. Rakyat tak membutuhkan pemimpin seperti itu, melainkan pemimpin yang punya nasionalisme dan patriotisme berupa totalitas bekerja untuk rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang memberi alat pancing kepada rakyat secara legal dan melakukan pendampingan sampai terwujudnya kemandirian rakyat.

Salah satu jalan adalah dengan pembuatan dan pemberian sertifikat lahan berdasarkan kebijakan reformasi agraria yang dijalankan pemerintahan Jokowi saat ini.

***

Sumber referensi

Situs Online :

kompas.com

media indonesia.com

tempo.co

The Center for International Forestry Research (CIFOR) satu dan dua

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutahan

Buku :

Florus, Paulus., dkk., (ed), Kebudayaan Dayak : Aktualisasi dan Transformasi, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia, 1998.

Andasputra, Bamba, Petebang (ed),Pelajaran dari Masyarakat Dayak ; Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF-Biodiversity Support Program-Institut Dayakologi, Pontianak, 2001.

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews