Tugas kita semualah untuk memanusiakan sistem yang ada. Pemerintah punya tanggung jawab besar dalam hal ini. Mereka yang memiliki otoritas dan sumber daya yang dibutuhkan.

Barrack Hussein Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai Presiden AS pertama yang berkulit hitam. Cara berbicaranya sangat inspiratif. Ia dianggap sebagai presiden yang “gaul” dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai cukup berhasil.

Ia adalah anak imigran yang kemudian belajar dan sukses di Amerika Serikat. Awalnya, ia tinggal di Hawai, dan kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Ia lalu menjadi politisi di Chicago, dan kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 44 pada 2008 lalu.

Cerita hidupnya adalah “American Dream”, yakni kisah tentang orang miskin yang kemudian menaiki tangga karir, dan menjadi sukses. Ia menjadi simbol dari usaha keras menghadapi berbagai prasangka dan sikap rasis. Buahnya adalah kesuksesan. Hidupnya pun menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Di dalam banyak pidatonya, Obama sering menegaskan hal ini. “Anda bisa sukses, jika anda berusaha”, begitu katanya berkali-kali di berbagai pidatonya. Ia mengucapkan itu lebih dari 140 kali di depan umum. (Sandel, 2020) Di dalam filsafat, ini disebut juga sebagai meritokrasi.

Ini adalah paham yang menekankan, bahwa di dalam suatu masyarakat, orang bisa berhasil, semata karena bakat dan kerja kerasnya. Keberhasilan tidak tergantung pada ras, agama ataupun latar belakang keluarga. Keberhasilan adalah hasil jerih payah sendiri. Maka, ketika berhasil, orang berhak untuk berbangga.

Nada serupa kerap diucapkan oleh Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia sejak akhir 2020 lalu. Ia sering bercerita, bahwa ia dipecat pada 1998 lalu. Dengan usahanya, ia lalu bangkit, dan menjadi pengusaha sukses. Kini, setelah sukses sebagai pengusaha, seperti banyak yang lain sebelumnya, ia berusaha menjadi politisi.

Kisah keberhasilan memang gampang mengundang kagum. Banyak buku dan film diciptakan untuk mengabadikan kisah tersebut. Para motivator juga gemar menyebarkannya. “Kejar mimpimu!”, “Kamu bisa jika kamu berusaha keras!”, “Keberhasilan ada di tangan anda!”, begitu teriak mereka di seminar-seminar motivasi.

Sisi lain dari meritokrasi sering terlupakan. Orang-orang yang gagal dianggap karena kesalahan mereka sendiri. Mereka kurang cerdas atau malas, sehingga gagal. Teologi Kemakmuran bahkan lebih kejam, orang gagal dalam hidupnya, karena ia tidak diberkati oleh Tuhan. Ia gagal, karena ia penuh dengan dosa. (Sandel, 2020)

Bangsa yang Terpecah

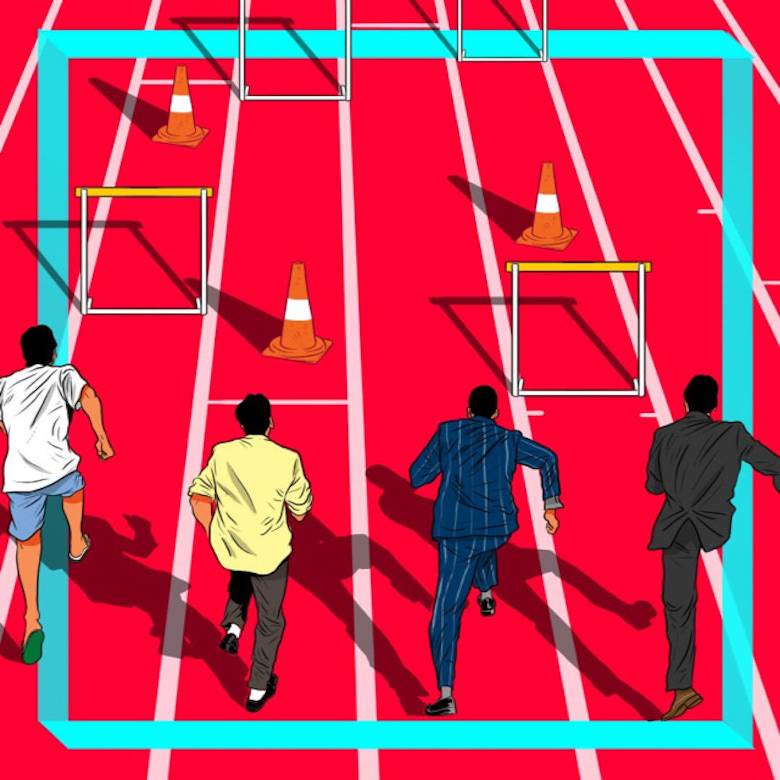

Masyarakat pun terpecah menjadi dua. Yang satu adalah sekelompok orang berhasil yang kaya dan berpengaruh. Yang lain adalah sekelompok orang yang gagal dan miskin. Inilah kesenjangan sosial yang menjadi akar bagi beragam masalah sosial lainnya, mulai dari radikalisme agama, kriminalitas sampai dengan konflik berdarah.

Data kesenjangan sosial dari BPS (2020) kiranya bisa memberikan beberapa gambaran. Kesenjangan sosial diukur dengan gini rasio tingkat pengeluaran di dalam rumah tangga. Rasio gini nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Angka 0 adalah pemerataan sempurna. Sementara, angka 1 adalah kesenjangan yang sempurna.

Data terbaru BPS diperoleh pada September 2020 lalu. Rasio gini di Indonesia mencapai 0,399. Ini menurun sejak awal 2020 yang mencapai 0,39. Artinya, kesenjangan sosial semakin besar di Indonesia. Pandemik, dan kesalahan kebijakan pemerintah terkait dengannya, jelas berdampak besar dalam hal ini.

Ada ukuran lain yang bisa digunakan, yakni kesenjangan sosial berdasarkan nilai kekayaan. Ini dirumuskan di dalam laporan Credit Suisse pada 2017 lalu. (Garnesia, 2020) Harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai 25 Milliar Dollar AS. Ini lebih besar dari jumlah kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 24 Milliar Dollar AS.

Kesenjangan semakin terasa menyakitkan, ketika pandangan meritokrasi berkembang. Orang berhasil, karena usahanya sendiri. Orang gagal, karena kemalasannya sendiri. Dalam jangka panjang, kebencian antara dua kelompok tersebut pun meruncing.

Menimbang Meritokrasi

Apakah keberhasilanku adalah buah dari usahaku sendiri? Apakah kegagalanku adalah buah dari kemalasanku sendiri? Apakah meritokrasi bisa dibenarkan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanggapi secara kritis.

Ada tujuh hal yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya seseorang. Pertama adalah kesehatan. Tubuh yang sehat dan cukup gizi adalah modal utama keberhasilan. Tanpa ini semua, keberhasilan akan sulit dijangkau.

Yang kedua adalah keadaan ekonomi nasional yang kurang lebih stabil. Walaupun lahir di keluarga yang miskin, jika ekonomi nasional memiliki stabilitas, maka kemungkinan keberhasilan akan besar. Perlu dicatat, tubuh yang sehat, gizi yang cukup dan ekonomi nasional yang stabil bukanlah ciptaan satu orang semata. Ini adalah hasil jerih payah masyarakat luas dan komunitas internasional.

Yang ketiga adalah etos kerja. Lingkungan sosial yang baik berkembang dari etos kerja yang baik. Ini nantinya akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dengan etos kerja yang baik, kemungkinan berhasil pun akan jauh lebih besar.

Yang keempat adalah stabilitas politik. Negara yang terus dilanda konflik dan perang tak aman untuk hidup warganya. Keberhasilan warganya untuk berkembang pun jauh dari genggaman. Etos kerja dan stabilitas politik juga bukanlah ciptaan satu orang semata, tetapi kerja sama dari banyak orang.

Ini langsung terkait dengan kelima, yakni infrastruktur. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, keberhasilan akan sulit dicapai. Ini terutama mencakup infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai. Perkembangan teknologi digital di revolusi industri yang keempat amat menunjang hal ini.

Yang keenam adalah kemampuan pribadi yang sesuai dengan selera pasar. Dari waktu ke waktu, selera pasar terus berubah. Polanya selalu acak. Orang berkemampuan tinggi, namun tak sesuai dengan selera pasar, akan sulit berkembang. Sebaliknya, orang yang berkemampuan dangkal, tetapi sejalan dengan selera pasar, bisa segera menjadi selebriti yang dianggal berhasil.

Inilah pola acak di dalam ekonomi. Nilai ekonomi tak sejalan dengan sumbangan nyata ke masyarakat. Profesi tukang sampah menyumbang amat besar bagi masyarakat, walaupun kerap diabaikan secara ekonomi. Profesi influencer kerap mendapat keuntungan ekonomi yang besar, walaupun tak banyak menyumbang untuk hidup bersama.

Yang terakhir adalah alam yang minim bencana. Ini sudah jelas dengan sendirinya. Masyarakat yang bebas dari bencana besar, seperti tsunami, gempa bumi dan beragam bentuk bencana lainnya, akan lebih mudah untuk berhasil. Ini tentunya di luar kemampuan manusia untuk meramal dan mengontrol sepenuhnya.

Jelaslah, bahwa ide dasar meritokrasi tak sungguh tepat. Keberhasilan amat tergantung pada banyak hal. Bahkan dapat dengan tegas dikatakan, keberhasilan selalu bersifat kolektif. Tak ada orang yang berhasil dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Itu delusi para motivator.

Kegagalan juga bukan semata karena kemalasanku. Ada banyak hal yang berpengaruh, seperti sudah diuraikan sebelumnya. Lingkungan sosial yang buruk, pasar yang acak serta bencana yang terus datang jelas membuat banyak orang gagal dalam hidupnya. Kegagalanku bukanlah milikku sepenuhnya, tetapi kegagalan banyak orang. Kegagalan yang bersifat sistemik.

Memanusiakan Sistem

Jika keberhasilanku bukanlah milikku, dan aku berhutang banyak sekali pada masyarakat luas, maka solidaritas menjadi sangat masuk akal. Solidaritas terhadap orang-orang yang gagal bukanlah himbauan belaka. Kegagalan mereka juga bukan karena mereka semata, tetapi karena kegagalan banyak hal. Jika keberhasilan tiba, maka berbagi lalu menjadi sesuatu yang sudah selayaknya dilakukan.

Negara sosial (Sozialstaat) membuat solidaritas menjadi bagian dari kebijakan resmi. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pajak yang ditarik. Bahkan, pada beberapa keadaan, pajak bisa menyentuh 90% dari penghasilan. Dana dari pajak lalu digunakan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan, termasuk membangun infrastruktur, memerangi kemiskinan, menciptakan budaya perdamaian dan mitigasi bencana.

Orang yang gagal pun tidak patah semangat, dan menjadi marah. Ia sadar, kegagalannya adalah kegagalan sistemik. Ia bisa berusaha mengembangkan dirinya. Tetapi, jika bakat dan kemampuannya tak sesuai selera pasar, maka ia akan sulit berkembang. Ia tak merasa putus asa, apalagi dendam terhadap masyarakat luas.

Inilah pentingnya membangun sistem yang manusiawi. Setiap orang punya hak yang sama untuk berkembang. Jika berhasil, maka ia siap berbagi. Jika gagal, ia tak harus menderita, patah semangat, putus asa, membenci, terjatuh ke dalam kelaparan atau menjadi gelandangan.

Sistem yang manusiawi sadar, bahwa kegagalan itu punya banyak sebab. Maka, jaminan sosial yang bermutu tinggi menjadi amat penting untuk diwujudkan. Mereka yang kalah dalam persaingan tak harus hidup dalam rasa malu, kelaparan atau menjadi gelandangan. Mereka tetap bisa hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Demokrasi yang sehat dibentuk dari sistem yang manusiawi semacam ini. Kesenjangan sosial menjadi rendah. Warga banyak berjumpa di ruang publik, walaupun berbeda ras, agama dan aliran politik. Masyarakat memiliki ketahanan sosial yang tinggi menghadapi radikalisme dan berbagai kemungkinan konflik lainnya. Masyarakat tak mudah dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan yang merusak.

Tugas kita semualah untuk memanusiakan sistem yang ada. Pemerintah punya tanggung jawab besar dalam hal ini. Mereka yang memiliki otoritas dan sumber daya yang dibutuhkan. Kita memantau, mengritik dan membantu semua proses yang ada. Ayo mulai bergerak.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews