Kenduri sendiri memang berasal dari bahasa Persia, yang digunakan upacara makan-makan saat memperingati Fatimah Az Zahroh, putri Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana "kembulan", bancakan pada mulanya adalah wacana dari lingkungan masa anak-anak. Ia bagian dari tradisi pasca melahirkan. Biasanya secara spesifik disebut "selapanan" untuk menandai 35 hari usia si anak. Dalam bentuk yang paling sederhana, selapanan ini dilakukan dengan cara membagi makanan kepada anak-anak di sekitar lingkungan.

Disajikan dengan wadah pincuk daun pisang. Makanannya juga sedemikian sederhana dengan ukuran kecil. Nasi gudangan, dengan telur dipotong empat. Kalaupun ada tambahan ayam ingkung, dagingnya disuwir kecil-kecil. Bahkan pisang yang diberikan tidak utuh satu biji, tapi dipotong jadi dua.

Dari sinilah "bancakan" dimaknai sebagai berbagi tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Bahwa kelahiran harus dirayakan dengan disyukuri dengan cara sesederhana apa pun itu.

Walau bila dimaknai dari asal usul kata dasarnya "bancak" sangat seksis, karena merujuk pada arti kata laki-laki. Sulit dipungkiri bahkan dalam budaya Jawa sendiri, kehadiran anak laki-laki di masa lalu selalu disambut secara "lebih" dibanding jika yang hadir seorang perempuan.

Saya tidak tahu, apakah ini dipengaruhi oleh ajaran Islam. Di mana, misalnya bila dilakukan akekah-an, maka kambing yang disembelih harus dua kali lebih banyak. Sebagaimana juga kelak, jumlah warisan yang harus lebih banyak.

Saya memilih tidak tahu.

Dalam kultur Kediri (khususnya dalam epos masa Daha), Bancak adalah pasangan Doyok, yang dianggap sebagai abdi dalem tokoh legendaris Panji Asmarabangun. Keduanya dianggap sebagai punakawan yang bertugas mengawal Sang Pangeran dalam pengembaraannya. Keduanya dianggap adalah profiling titisan dewa yang menyaru. Diturunkan dari Kahyangan untuk menjelma sebagai rakyat biasa. Sebagai abdi, sebagai pengayom, pelindung dan pembuka jalan.

Walau sangat gayut dengan mitologi Hindu, namun menjadi sangat khas Jawa, yang selalu punya impian bahwa figur kedewaan yang sederhana bersahaja, dan membumi. Apa yang dibahasakan sebagai "dewa turun ke bumi", manitis, yang sesungguhnya ujung-ujungnya adalah impian abadi sebagai "manunggaling kawula gusti".

Dari model-model seperti inilah Kejawen dilahirkan atau lebih tepatnya dilestarikan, bahwa apa pun agama atau ajarannya harus selalu bermakna lokal, menghormati kepercayaan paling hakiki yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Biasanya pada acara "selapanan" tersebut, bagian paling pentingnya si anak diberi nama untuk pertama kalinya. Kenapa pertama kali? Karena itulah dalam tradisi Jawa ada yang disebut nama kecil (jeneng cilik) dan nama tua (jeneng tuwa). Karena orang Jawa percaya bahwa nama yang kita berikan tak selalu cocok.

Dulu orang Jawa percaya, bahwa nama yang terlalu rumit hanya membebani si anak. "Kabotan jeneng" adalah sesuatu yang menakutkan! Maka dari itu, si anak umumnya diberi nama yang sederhana dan singkat, sekedar punya identitas.

Juga dalam konteks "bancakan selapanan" ini, di masa lalu tradisi memper-ingat-inya akan terus dilakukan di sepanjang hidup si anak. bahakan ketika sia anak meninggal pun, tak jarang sebagai bentuk kasih sayang ia masih dislameti wetonnya.

Untuk "mengeti"-nya merupakan tugas orang tua, biasanya dilakukan oleh sang ibu. Si Ibu bisa melakukannya dengan sederhana melalui "puasa weton" sepanjang hidupnya. Bisa dibayangkan bagaimana dulu mulianya seorang ibu, kepedulian yang harus diberikan kepada sanga anak.

Selama 35 hari, ia harus berpuasa sebanyak jumlah anak yang pernah dikandungnya. Masih plus untuk kedua orang tua, masih ditambah untuk dirinya sendiri dan suaminya.

Dalam ukuran inilah, perempuan, seorang ibu selalu menjadi simbol kemuliaan, keprihatinan, dan pengorbanan yang tak berbatas. Ia dimuliakan dan memuliakan dirinya dengan cara yang indah...

Dalam tradisi "wetonan" tersebut umumnya disediakan makanan dengan membuat "bubur abang putih" yang terdiri dari tujuh jenis. Pertanyaannya kenapa bubur? Dan juga mengapa mesti tujuh rupa? Tentu saja bubur adalah "makanan" yang paling murah dan gampang dibuat.

Kesederhanaan bagi orang Jawa adalah cara paling ampuh dan mudah, yang sekaligus diyakini untuk "tansah eling lan waspada". Dan itu harus tujuh, pralambang anka pitu. Permintaan "pitulungan", pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Obsesi tentang keselamatan, "golek slamet". Yang dalam idiom disebut "slaman, slumun, slamet" inilah. Orang Jawa kemudian di sepanjang hidupnya membutuhkan bancakan, yang berubah nama menjadi "slametan".

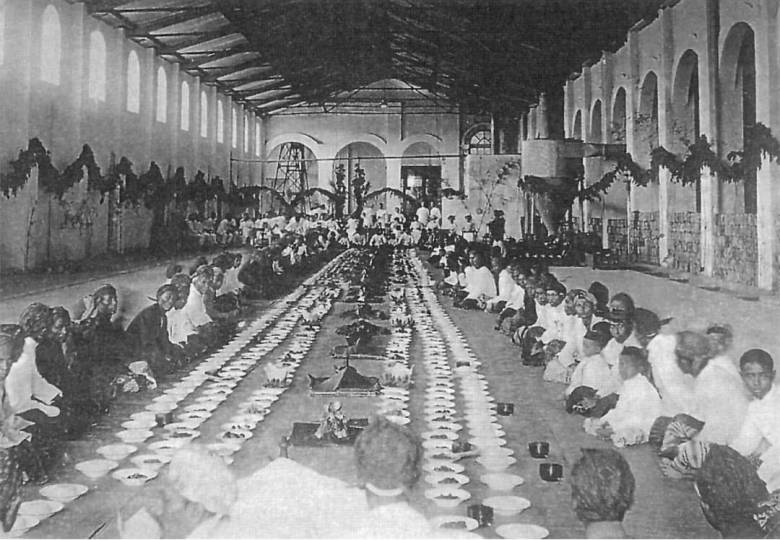

Slametan adalah istilah yang paling umum digunakan secara egaliter di berbagai strata sosial. Bahkan kemudian, bahkan digunakan tidak melulu di lingkungan sosial keluarga dan masyarakat lingkungan terdekat, namun juga merambah ke lingkungan bisnis, industri, pemerintah, bahkan militer.

Di Jogja dan sekitarnya, slametan kadang malah berubah makna ketika disebut "genduren". Saya bingung bagaimana pergeseran pelafalan dari kenduri bisa melenceng jauh jadi genduren. Namun saya bisa sangat memahaminya, bagaimana di masa lalu Kraton Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh kultur Persia dalam banyak tradisinya. Saya tak berani menyebutnya sebagai syiah, karena akan banyak yang bakal marah nanti. Walau memang realitanya begitu, pun juga apa salahnya sih?

Kenduri sendiri memang berasal dari bahasa Persia, yang digunakan upacara makan-makan saat memperingati Fatimah Az Zahroh, putri Nabi Muhammad SAW.

Dalam dialog dagelan Basiyo, tergambar di masa lalu. Setiap keluarga miskin, selalu punya obsesi (baca: harapan dan mimpi) pada tradisi genduren ini.

Bagaimana mereka menantikannya sebagai kesempatan makan enak dan cuma-cuma. Bagaimana si bapak, bisa makan enak di tempat, sekaligus bawa oleh2 pulang buat anak-anak. Pun si ibu, yang turut sibuk, pergi rewang di dapur yang "kagungan kersa". Ia pun akan kecipratan ikut makan enak.

Sudah lazim di masa lalu, dalam sebuah "kenduri", orang yang mampu akan menyumbang uba rampe bahan makanan atau uang, sedang yang kurang mampu menyediakan tenaganya.

Tidak ada yang namanya minta sumbangan, karena setiap pemberian dianggap sebagai urunan. Tanggung renteng, cara membagi habis beban.

Karena itulah bisa dipahami, bagaimana orang kota selalu bingung dan tak bisa mengerti. Bagaimana mungkin orang-orang kampung atau desa sedemikian mudah membikin "pesta", padahal kondisi mereka umumnya sangat terbatas. Bahkan secara skeptik dan ironis menyebut mereka sebagai masih dalam "batas kemiskinan".

Tapi demikian alam membentuk dirinya: Kemiskinan tak selalu membuat orang merasa kekurangan. Sebaliknya kekayaan hanya membuat orang selamanya merasa kekurangan.

Bancakan adalah simbol "membagi", ia bukan kembulan yang lebih bermakna "berbagi" itu. Sama2 ada "acara bagi-bagi", tapi konotasi dan caranya saja yang berbeda...

(Bersambung)

NB: Di hari ini "bancakan" nilainya dijatuhkan sedemikian rupa, sebagai bagi-bagi barang curian atau jarahan. Terutama dalam konteks proyek, atau pekerjaan, atau program. Selalu ada konotasi "bancakan", karena memang watak uang sebagai panglima kehidupan makin tak terhindarkan. Bancakan yang mulanya didasari urunan, tanggung renteng, dan mencari keslametan. Berubah menjadi "melu keduman", harus ikut kebagian. Yang secara satir dipresentasikan dalam aporisma "ora ngedan ora keduman".

Agama sialnya bukan menyediakan tempat untuk melestarikan tradisi baik di masa lalu. Ia justru "mengharamkannya", karena mencurigai selalu tersembunyi sifat "menyekutukan" atau lebih tepat "menduakan" Tuhan dalam banyak hal baik segala hal yang berbau tradisi. Ia justru menyediakan dirinya sebagai pelindung bagi bancakan dalam konotasi negatifnya. Ia selalu bersikap keras terhadap persoalan privat, terlalu ngurus pada hal2 yang semestinya adalah pilihan pribadi.

Ia menjadi polisi sosial pada persoalan halal-haram makanan, ia selalu rese pada resiko cara berpakaian. Tapi ia diam beribu bahasa bila pada masalah korupsi, manipulasi, dan kolusi. Itulah "rumah baru" bagi bancakan di hari ini. Menyedihkan, mereka mencuri dan melecehkan budaya Jawa dari dua arah sekaligus.

***

Merendahkan nilai aslinya yang mulia, merendahkan serendahnya penggunaan kosa katanya.

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews