Di bawah rezim yang menindas, kata-kata menjadi senjata. Romantisme menjadi bagian dari perjuangan. Seperti surat Pram untuk putrinya, yang ia tulis dengan tabah, tapi dibaca berurai air mata.

“Surat ini takkan mungkin bisa dikirimkan. Takkan mungkin sampai ke tanganmu. Lihat, dia tetap kutulis, untukmu – kau, yang sedang berbahagia dalam suasana pengantin baru.”

Surat yang biasa. Kata-katanya biasa, surat untuk putrinya tersayang. Tapi di bawah rezim yang otoriter, kata-kata sastrawan Pramoedya Ananta Toer ini, butuh jalan panjang dan berliku untuk dibaca dunia.

Ini bait pembuka bukunya yang terkenal, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa – dalam versi Inggris berjudul The Mute's Soliloquy: A Memoir oleh penerbit bergengsi Penguin Books – dan mengantarkan Pram sebagai kandidat penerima Hadiah Nobel.

Orang-orang tertindas, terpenjara, sebenarnya punya pilihan: mandah, menjilat atau melawan. Tapi hanya mereka yang melawan dan tak pasrah yang bersemayam di ingatan manusia generasi berikutnya. Terutama karya-karyanya.

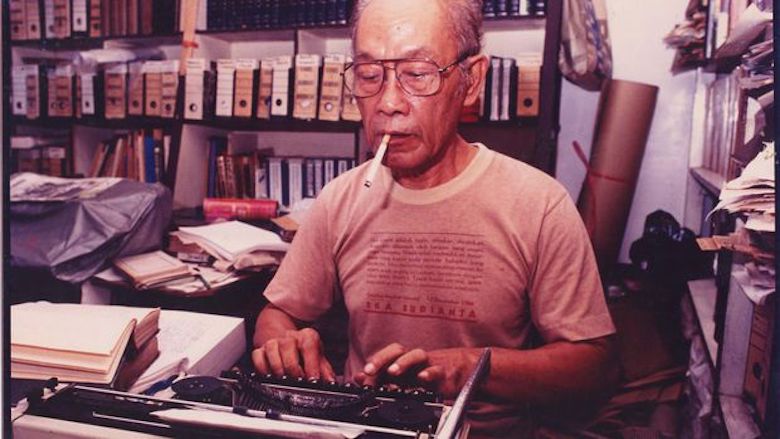

Mereka menjeritkan suara hati di sela-sela hari yang rumit. Seperti Pram di kamp pedalaman Pulau Buru sebagai orang buangan, ia menulis dengan tangan dan mesin ketik tua, di sela-sela statusnya sebagai tahanan yang ikut kerja paksa, beternak ayam yang telur-telurnya dijual ke Namlea.

Pernah saya sampai berkesimpulan – meski tak sepenuhnya benar -- karya sastra besar selalu lahir dari penderitaan dan ketertindasan.

"Buku ini memiliki nilai besar bagi propaganda," kata sebuah memo CIA kepada seluruh kepala cabang CIA Divisi Soviet Rusia yang diungkap koran The Washington Post edisi 6 April 2014. "Kita memiliki kesempatan untuk membuat warga Soviet bertanya-tanya apa yang salah dengan pemerintah mereka?” Untuk novel ini, Boris Pasternak diganjar Hadiah Nobel.

Bukan hanya karya sastra. Di bawah rezim yang otoriter, catatan-catatan ringan, buku harian, yang ditulis dengan sepenuh hati pun menjelma menjadi sebentuk perlawanan yang kemudian diingat sepanjang masa. Ingat catatan Anne Frank? Ia, gadis kecil Yahudi korban Holocaust yang dua tahun lamanya (1940-1942) bersembunyi bersama keluarganya di belakang rak buku rumah penduduk di Amsterdam. Mereka akhirnya tertangkap tentara Nazi dan diangkut ke kamp konsentrasi.

Anne, ibu dan kakaknya tewas di sana. Selepas perang, sang ayah yang selamat kemudian kembali ke rumah persembunyian mereka dulu, dan menemukan sebundel catatan harian mendiang putrinya: pengalaman sehari-hari Anne. Buku itu diterbitkan dengan judul The Diary of a Young Girl, dan sampai kini pun masih dibaca orang.

Jangan lupa, ibu kita, Kartini. Istri Bupati Rembang ini hanya meluapkan isi hatinya sebagai perempuan Jawa kepada sahabatnya di Belanda, Rosa Abendanon. Di tahun 1911, ayah Rosa, Jacques Henrij Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda tertarik dengan surat-surat itu dan diterbitkannya dalam bahasa Belanda dengan judul Door Duisternis tot Licht (Dari Kegelapan Menuju Cahaya).

Sepuluh tahun kemudian, buku itu terbit di Indonesia dengan judul yang tentu Anda semua ingat: Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini menjadi pahlawan, hari kelahirannya diperingati setiap tahun, namanya menjadi kosa-kata perempuan Indonesia yang dicita-citakan.

Begitulah. Kata-kata yang mencuat dari zaman gelap penindasan senantiasa menemukan kekuatannya menjangkau dan menggugah nurani umat manusia.

Lirik-lirik lagu-lagu rakyat Iwan Fals sampai kini masih tetap berdentang-dentang sampai ke lubuk hati. Kata Eddy Purwanto, kawan Facebook yang berkomentar di tulisan saya kemarin – dan menjadi inspirasi saya atas tulisan ini -- Iwan Fals adalah sumber semangat kaum muda marjinal.

"Ia berperang sendirian di panggung-panggung besar dari ibukota negeri sampai kabupaten. Perlawanannya adalah potret. Potret kenyataan si Budi kecil yang kuyup menggigil, potret Jakarta yang menampar siapa saja yang lemah, potret laut yang tak lagi biru, potret balada orang pedalaman yang dibodohi orang kota, potret tikus-tikus kantor, potret setan-setan politik yang siap mencekik, potret Tuhan yang namanya disebutkan di pintu mati, potret wakil rakyat yang tidur saat sidang soal rakyat, potret Sugali yang diburu Petrus, potret otak yang digedor dengan pelor hati diteror," tulis Eddy. Majalah Time kemudian menyebut dia Asian Hero.

apabila usul ditolak tanpa ditimbang

suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

dituduh subversif dan mengganggu keamanan

maka hanya ada satu kata: lawan!

Benarlah kata Seno Gumira Ajidarma, penulis dan jurnalis, yang selalu gelisah atas susahnya menyatakan kebenaran di era represi. Saya ingat sebuah bukunya yang terkenal, judulnya menjadi jargon: “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”.

Baca Juga: Film "Bumi Manusia" Karya Pramoedya dan Evolusi Indonesia

Di bawah rezim yang menindas, kata-kata menjadi senjata. Romantisme menjadi bagian dari perjuangan. Seperti surat Pram untuk putrinya, yang ia tulis dengan tabah, tapi dibaca berurai air mata.

Dari balik penjara, pembangkang Cina yang menjadi saksi Peristiwa Tiananmen, Liu Xiaobo, menulis surat untuk istrinya, Liu Xia. Ia merasa bersalah menyeret istri ke kesulitan hidup akibat perjuangannya melawan pemerintah yang menindas. Liu Xiabao bersumpah, cintanya kepada Liu Xia tak akan berubah. ”Walaupun aku diremukkan sampai jadi debu, aku akan memelukmu dengan abuku.”

Terdengar mengiba-iba, tapi di ungkapan kata cintanya, terangkum kekuatan kata-kata dan keteguhan yang tiada tepermanai.

JAKARTA, 6 Februari 2016

NB: terima kasih, bung Eddy Purwanto yang memberi inspirasi untuk menuliskan status cuap-cuap yang dangkal ini.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews