Kedua karya sastra ini mengingatkan, kekuasaan di tangan penguasa kolonial bisa sama buruknya dengan kekuasaan di tangan bangsa sendiri, tergantung karakter orangnya.

Seakan sedang membaca kembali "Max Havelaar"-nya Douwes Dekker......!

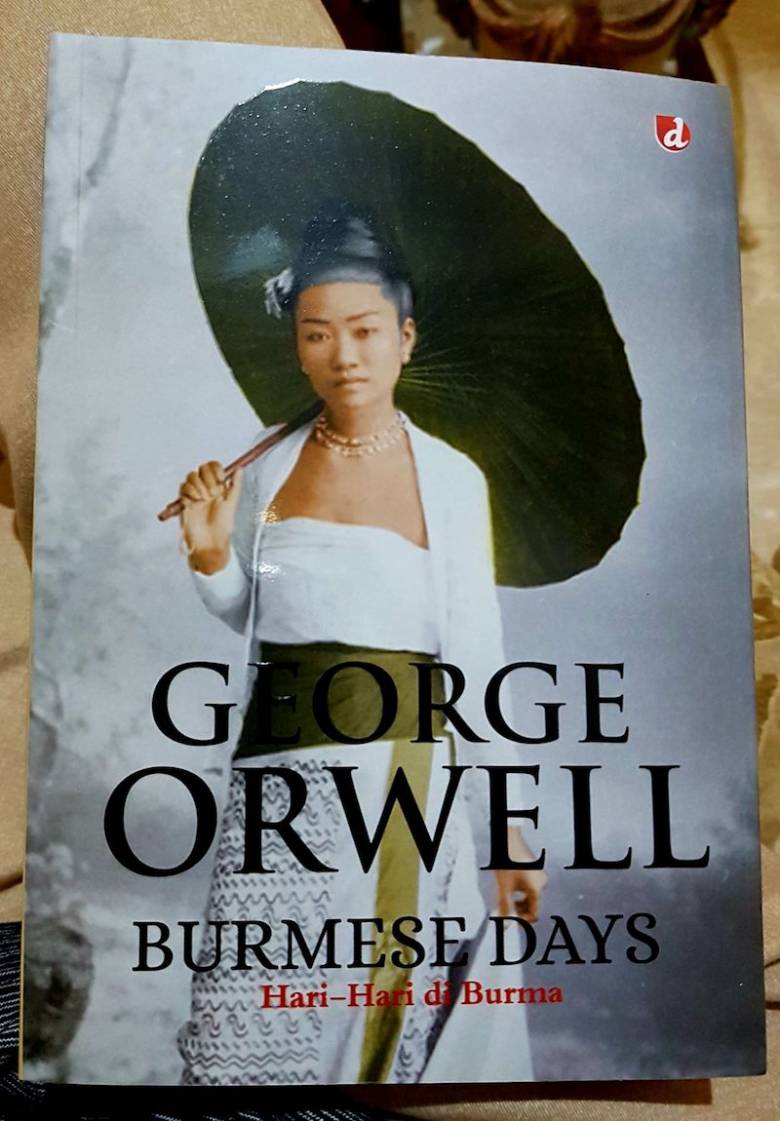

Satu lagi novel karya George Orwell terbit dalam bahasa Indonesia: HARI-HARI DI BURMA (judul asli BURMESE DAYS, terbit pertama kali tahun 1934).

Di tengah kebisingan politik dan polusi hoaks saat ini, baca novel sastra macam buku ini, seperti kembali ke oase di gurun pasir (terima kasih Endah Raharjo atas terjemahannya yang bagus)

Terbitnya buku ini melengkapi terjemahan Indonesia karya-karya Orwell sebelumnya, termasuk yang paling terkenal, "1984" atau NINETEEN EIGHTY-FOUR, dan ANIMAL FARM.

Karya lainnya yang juga sudah diindonesiakan adalah CATATAN & GAGASAN (aslinya "Road to Wigan Pier", 1937); dan TERBENAM DAN TERSINGKIR di PARIS dan LONDON (aslinya "Down and Quit in Paris and London", 1933).

Novel "Hari-hari di Burma" menggambarkan karakter lima tokoh berbeda yang bertemu di sebuah desa miskin di Burma, pada masa kolonialisme Inggris di wilayah yang sekarang bernama Mynmar.

Meskipun Orwell adalah bagian kekuasaan kolonial, namun novel ini justru dengan nyata memperlihatkan sikap anti bahkan kemarahannya kepada sisi-sisi buruk praktik kolonialisme itu sendiri. Sikap kritis dan sinisme atas kekuasaan (politik maupun ekonomi) juga bisa dijumpai pada karya-karya Orwell lainnya.

Tapi Orwell juga menggambarkan sisi-sisi buruk bangsa terjajah, segelintir kaum elite pribumi yang menyembah sistem kolonial demi ambisi pribadi dan kepentingannya sendiri.

Karakter ini terwakili dalam sosok U Po Kyin, birokrat desa yang licik, korup, dan bermoral rendah.

Setting kolonialisme dengan tokoh-tokoh kulit putih angkuh dan menindas, dan perilaku buruk segelintir feodal pribumi yang mengambil keuntungan dari sistem itu, mengingatkan saya pada novel maha karya Multatuli (nama samaran dari Eduard Douwes Dekker), MAX HAVELAAR (terbit 1868).

Novel "Max Havelaar" yang oleh Pramoedya A Toer disebut "kisah yang membunuh kolonialisme", memang dilatarbelakangi pengalaman Douwes Dekker sendiri sebagai birokrat kolonial, yaitu Asisten Residen di Lebak, Banten, abad 18.

Ada beberapa kesamaan karakter dari tokoh-tokoh utama dalam kedua novel ini.

Sosok U Po Kyin di Burma mirip tokoh Adipati (Bupati) di Lebak, dua sosok dengan karakter yang tamak dan suka memeras rakyatnya sendiri. Sementara sosok John Flory dalam "Burmese Day" mirip tokoh Max Havelaar.

Yang menarik, kedua tokoh terakhir ini seakan alter ego para pengarangnya, George Orwell dan Eduard Douwes Dekker alias Multatuli.

Seperti halnya Douwes Dekker, novel Orwell ini juga diilhami latar belakang pengalamannya sendiri sebagai polisi kolonial Inggris di Birma (1922-1927). Maka tak heran, Orwell yang lahir di India, juga wilayah jajahan Inggris waktu itu, sangat memahami sisi-sisi paling buruk dari kolonialisme.

Tapi bukan hanya kolonialisme.....

Kedua karya sastra ini mengingatkan, kekuasaan di tangan penguasa kolonial bisa sama buruknya dengan kekuasaan di tangan bangsa sendiri, tergantung karakter orangnya....!!!

"Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya" (John F Kennedy).

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews