Saya sengaja mengajukan pertanyaan yang kritis, agar Pram dapat selebar-lebarnya menguntarakan pandangannya. Sesuatu yang waktu itu masih sangat sensitif tapi sudah saya jalani.

Juli, tahun 1981. Waktu itu isu komunis masih sangat sensitif alias peka. Trauma terhadap PKI dan komunis juga masih cukup kental. Siapapun yang “tersenggol” masalah komunis (benar atau tidak, bukan masalah), dapat langsung diintrograsi, ditangkap dan ditahan dengan tuduhan “terlibat komunis langsung atau tidak langsung.”

Dan, kalau kita terkena masalah ini, kita bagaikan orang terkena penyakit lepra: boro-boro dibelaiin, justeru dijauhi sejauh-jauhnya. Alasanya jelas: takut ketularan dituduh komunis.

Waktu itu saya masih kuliah tingkat tiga, tetapi sudah menjadi wartawan beberapa tahun, karena menjadi wartawan sambil kuliah. Salah satunya saya menjadi wartawan atau reporter majalah Dwimingguan Dialog. Saya juga kala itu penerima beasiswa otomatis Super Semar, lantaran ketika itu saya termasuk 10 besar mahasiswa FHUI 78 berprestasi akademis.

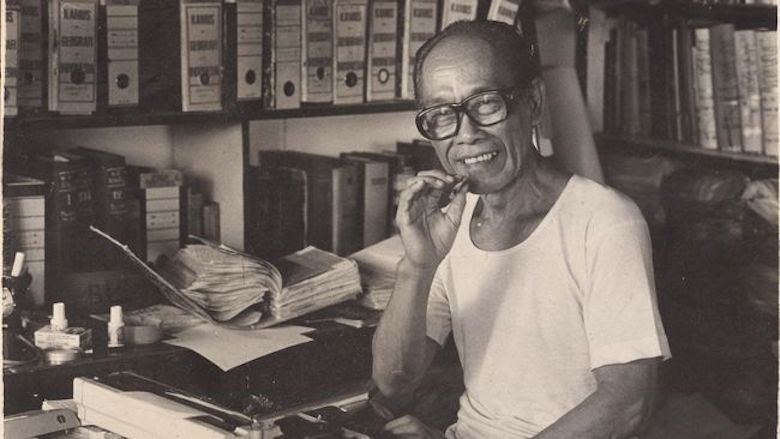

Begitu pula saya seorang muslim. Tapi kehadiran Pramoedya Ananta Toer, sastrawan terkenal, yang baru dilepaskan dari Pulau Buru setelah lebih 14 tahu ditahan tanpa diadili, menarik hati saya sebagai wartawan muda. Banyak hal yang ingin saya ketahui, sekaligus saya ingin Pram dapat menyampaikan pandangan ke publik selayaknya fungsi pers.

Masalahnya, apakah bijak saya menulis tentang Pram? Saya penerima bea siswa super semar. Lantas, apakah tidak terlalu beresiko buat saya atau majalah Dialognya sendiri?

Akhirnya, apapun risikonya, saya sudah sampai pada berketetapan: harus menyiarkan soal Pram. Apapun resiko yang saya hadapi, termasuk kemungkinan saya bakal dituduh dan ditahan karena didakwa komunis, atau dituduh bersimpati pada komunis, siap saya jalani semuanya.

Baca Juga: Film "Bumi Manusia" Karya Pramoedya dan Evolusi Indonesia

Bagi saya waktu itu, tiada gunanya kita menjadi wartawan kalau kita membiarkan peristiwa besar atau tokoh besar kita “sembunyikan,” terang-terang atau gelap-gelapan. Wartawan yang hanya menyiarkan kisah yang “aman” bagi dirinya, ialah wartawan salon!

Wartawan yang merasa ingin menerangi dunia, padahal dia sendjri wartawan penakut, itulah wartawan egois! Simaklah! Sejarah sudah membuktikan, tanpa wartawan yang hebat dan pemberani, Indonesia tak bakalan merdeka.

Tak mau masuk katagori wartawan seperti itu, saya langsung mengusulkan ke redaktur saya di Dialog waktu itu, Vincent Joehari. Dia salah satu mentor saya waktu saya jadi wartawan di radio berita ARH (studionya terletak di komplek TIM). Mas, Joe, demikian kami memanggil, selalu mendukung kemajuan dan perkembangan anak muda. Kepada saya diberikan kesempatan bereskpresi sekreatif mungkin.

Sampai Mas Joe jelang meninggal, dia masih mengingatkan saya, padahal saya saat itu sudah jadi wartawan “profesional,” jangan pernah menggadaikan perkerjaan kewartawanan kita. Tapi apakah Mas Joe kala itu bakal juga menyetetujui saya mewawancarai Pram?

Terus terang, saya kala itu gamang. Namun hasrat mengebu-gebu sebagai wartawan muda, membuat saya memberanikan diri menguatarakann niat saya kepada Mas Joe.

Apa yang terjadi? Dia bukan saja membolehkan saya, tapi juga berjanji akan menyakinkan redaksi Dialog untuk menurunkan liputan saya tentang Pram. Mas Joe sendiri yang akan mengeditnya. Untuk keselamatan saya, Mas Joe minta saya ditemani fotografer, Bung Suroso.

Pergilah kami pada awal Juli 1981 menemui Pram di rumahnya . Waktu itu untuk mewawancarainya terkadang saya harus setengah berteriak, lantaran kuping Pram sudah terganggu akibat kena popor aparat keamanan yang menyiksanya. Hasil dari liputan itu saya membuat sebuah wawancara lengkap dengan Pram.

Saya sengaja mengajukan pertanyaan yang kritis, agar Pram dapat selebar-lebarnya menguntarakan pandangannya. Sesuatu yang waktu itu masih sangat sensitif tapi sudah saya jalani.

Opini semacam itu kala sudah tergolong sangat keras dan dapat berakibat fatal terhadap wartawan yang menulis dan medianya. Untuk menghindari saya pro komunis saya sedikit selipkan bahwa saya tetap seorang muslim. Beruntung saya tidak pernah ditegur dan dicap secara resmi, entah dalam catatan intel waktu.

Ini saya kemukakann, selain sebagai catatan sejarah, juga biar para wartawan kiwari yang suka gembar-gembor meminta kemerdekaan di era pers sudah full merdeka seperti sekarang, faham tantangan yang dihadapi riil wartawan dulu dengan wartawan sekarang yang relatif tak ada ancaman buat profesi wartawan, sangat berbeda.

Jadi, jangan merasa sok hebat sendiri atau sol hebat bersama kelompoknya.

Tabik.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews