Dalam kalender Masehi, 1345 itu berarti tahun 1926 -- tahun berdirinya NU. Ini informasi yang amat berharga bagi saya. Pada tahun NU berdiri, Kiai Amir Idris membeli kitab al-Mustashfa karya Imam Ghazali. Dahsyat!

Senin kemaren (3/2/2020) adalah hari yang teramat membahagiakan saya. Saya ingin menyebutnya: "The Day", Hari yang spesial, dengan huruf kapital.

Setelah sowan ke, menikmati percakapan dengan, dan menerima dengan bungah "wejangan rohani" selama kira-kira satu jam dari Habib Luthfi bin Yahya Pekalongan (saya akan ceritakan pisowanan ini dalam tulisan terpisah nanti); ya, setelah itu, saya menyempatkan diri untuk ziarah ke makam seorang alim besar yang merupakan murid dari Syekh Mahfudz Termas, maha guru para kiai Nusantara di Mekah pada awal abad ke-20.

Seorang alim itu bernama Kiai Amir bin Idris. Makam beliau terletak di desa Banyu Urip, Pekalongan.

Saya sampai di makam persis pada saat Maghrib tiba. Setelah salat di masjid yang terletak persis di seberang kompleks pemakaman, di bawah rintik hujan, menyusuri tanah yang basah, menembus kegelapan hari yang mulai malam, saya akhirnya tiba di makam orang agung ini. Makam beliau amat sederhana: dilapisi keramik putih, dinaungi oleh "kijing".

Usai ziarah, saya "dipethuk", ditemui oleh cucu-cucu Kiai Amir: Kang Badru, Kang Amir, Mbak Nur Hasanah. Mereka langsung membawa saya sowan ke rumah yang dulu merupakan tempat tinggal Kiai Amir di desa Simbang Kulon. Saya mengenali rumah ini dengan baik, karena belum banyak berubah dari keadaannya ketika saya kunjungi sekitar empat puluh lima tahun lalu bersama kakek saya, Kiai Muhammadun Pondowan (Pati).

Ini rumah lama, dengan aroma kasepuhan dan "rohani" yang sangat kuat. Saya membayangkan, di rumah inilah Kiai Amir dulu tinggal dan mengajar para santri yang kelak akan menjadi kiai-kiai besar di berbagai penjuru Jawa, seperti Kiai Mahrus Ali Gedongan, Cirebon (belakangan menetap di Lirboyo, Kediri, karena diambil sebagai menantu oleh Kiai Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo), Kiai Ali Maksum Krapyak, Kiai Yasin Mbareng, Kudus (salah satu kiai yang populer di kawasan pantura Jawa Tengah sebagai "mujizu Dala'il al-Khairat", pemberi ijazah kitab wirid salawat berjudul "Dala'il al-Khairat"), dan Kiai Muhammadun Pondowan, kakek saya sendiri.

Sosok Kiai Amir ini penting untuk kita kenali lebih dekat. Dia bukanlah ulama yang "cepethe-cepethe," ulama pada umumnya. Beliau sendiri berasal dari Mundu, Cirebon, putera dari Kiai Idris dari Losari (juga terletak di Cirebon). Kiai Idris memiliki kisah unik: belajar bersama dua puteranya --Amir dan Umar-- di Mekah, berguru kepada beberapa ulama besar pada saat itu, seperti Imam Abu Bakar Syatha (pengarang kitab I'anat al-Thalibin -- semua santri pondok NU sudah pasti mengenal kitab yang amat amat masyhur ini).

Kiai Amir tak lain adalah murid dan sekaligs salah satu sekretaris pribadi dari Syekh Mahfudz Termas yang terkenal itu. Beberapa manuskrip karya beliau (seperti kitab "Mauhibat Dzi al-Fadhl" dan "Manhaj Dzawi al-Nadzar" -- dua kitab yang masih dibaca dan dipelajari di kawasan Timur Tengah dan pondok-pondok Jawa hingga sekarang), ditulis tangan oleh Kiai Amir Pekalongan ini.

Saat di rumah itu, saya minta izin untuk melihat koleksi kitab-kitab dan manuskrip peninggalan Kiai Amir. Saat memasuki ruangan sederhana tempat peninggalan berharga Kiai Amir itu berada, saya merasakan "sengatan setrum" yang dahsyat. Saya seperti sosok arkeolog dalam film Indiana Jones yang menemukan artefak kuno yang langka. Betapa bahagianya saya!

Kitab-kitab Kiai Amir itu terletak di sebuah almari yang amat sederhana. Ya, amat sederhana. Jika dijual secara terpisah, harga almari itu tak mencapai satu juta rupiah. Tetapi kitab-kitab yang tersimpan di sana, harganya tak ternilai. Ratusan hektar tanah tak akan mampu menyaingi nilai warisan Kiai Amir ini.

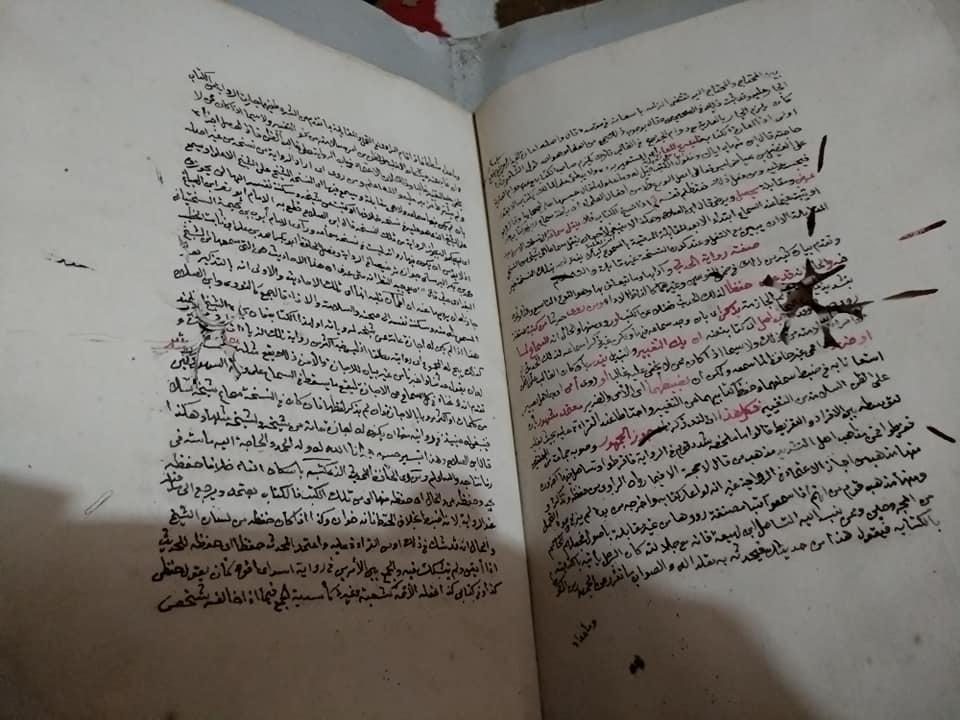

Dengan hati-hati, saya mencoba membuka beberapa kitab tua itu. Kitab-kitab ini sudah rapuh jilidannya, kertasnya sebagian mulai lapuk. Bau kertas, ya, bau khas kertas tua itu menerjang hidung saya; wuuuuttt, membawa saya ke sejarah masa lampau yang jauh, ke tanah haramain, ke Syekh Mahdudz Termas, ke ratusan, bahkan ribuan santri dari kawasan Nusantara (dikenal dengan istilah "al-'ulama' al-jawiyyun") yang belajar di tanah suci pada abad ke-19 dan 20. Bau kertas itu bertindak seperti "mesin waktu" yang melontarkan saya ke sejarah agung para kiai-kiai Nusantara.

Dengan hati yang berdebar saya mencoba "ndodhos" atau mengambil satu kitab tua. Ajaib: ternyata saya, tanpa sengaja, mengambil kitab ushul fiqh (teori hukum Islam) karya Imam al-Ghazali yang terkenal -- kitab "Al-Mustashfa". Yang menarik adalah kolofon di sampul kitab ini. Di ujung kiri atas sampul kitab ini, saya membaca tulisan tangan Kiai Amir: bahwa kitab ini dibeli di Semarang, pada tahun 1345, dengan harga 8 rupiah.

Dalam kalender Masehi, 1345 itu berarti tahun 1926 -- tahun berdirinya NU. Ini informasi yang amat berharga bagi saya. Pada tahun NU berdiri, Kiai Amir Idris membeli kitab al-Mustashfa karya Imam Ghazali. Dahsyat!

Sejurus kemudian, salah satu cucu Kiai Amir yang merawat warisan itu, membawa sebuah map putih berlogo Nahdlatul Ulama. Di dalamnya, terdapat manuskrip, dengan kertas yang sudah bolong di sana-sini, dan melapuk di beberapa bagian. Setelah memeriksa sebentar, saya menjumpai dua manuskrip di dalam map itu.

Pertama, "Manhaj Dzawi al-Nadzar", kitab tentang 'ulum al-hadith karya Kiai Mahfudz Termas yang sudah dicetak dan beredar luas saat ini. Manuskrip ini tidak lengkap. Saya hanya menjumpai bagian yang memuat bab tentang "Riwayat al-Aba' 'an al-Abna'" (perawi yang meriwatkan hadis dari anak-anak mereka) hingga akhir kitab.

Karena bagian awal manuskrip ini hilang, saya tak bisa mendeteksi, kitab apa ini. Tetapi bagian akhir kitab masih utuh; di sana terdapat keterangan: Ini adalah syarah "Manhaj Dzawi al-Nadzar". Saya langsung teriak kegembiraan. Teman-teman dan cucu-cucu Kiai Amir yang ada di sekitar saya, kaget. Mbakadmin Ienas Tsuroiya menggambarkan gestur tubuh saya pada saat itu seperti ini: Seperti anak-anak yang mendapatkan mainan baru.

Penggambaran isteri saya ini tepat sekali!

Kedua, manuskrip sebuah tafsir yang tak saya ketahui: tafsir apa. Halaman sampul, bagian awal, dan akhir manuskrip kedua ini hilang. Apakah ini manuskrip tafsir Munir-nya Kiai Nawawi Banten? Wallahu a'lam. Saya belum memeriksa lebih jauh, karena tak punya waktu banyak saat berkunjung ke Simbang Kulon kemaren malam.

Konon, setelah belajar bertahun-tahun kepada Kiai Yasin Mbareng, Kudus (beliau sendiri adalah murid langsung dari Kiai Amir), kakek saya "didhawuhi", disarankan oleh gurunya itu untuk "crowning the years of learning", mengakhiri ngaji-nya dengan "tabarrukan", mencari berkah, dan belajar kepada Kiai Amir. Berangkatlah Kiai Muhammadun ke Pekalongan, dan "ngaji" di bawah asuhan Kiai Amir yang 'alim "dok-deng" itu.

Tradisi "ngaji tabarrukan" ini sangat populer di kalangan santri-santri pondok NU. Ngaji tabarrukan beda dengan ngaji biasa. Dalam ngaji biasa, seorang santri memang ngaji, belajar untuk meraih ilmu yang belum ia kuasai. Dalam ngaji tabarrukan, seorang santri biasanya sudah alim, sudah senior, sudah menguasai ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di pesantren. Dia ngaji lagi sekedar untuk mencari berkah -- "learning from notable syaikh for the sake of gaining a blessing and intellectual association with him/her".

Kiai Amir wafat pada hari Selasa (ya hari ini, hari saya menulis catatan ini adalah juga hari Selasa!), setelah waktu lohor, tanggal 8 Rabi' al-Thani atau Bakda Mulud, 1357 H. Dalam kalender Masehi, itu berarti: Selasa, 7 Juni 1938. Demikian menurut penanggalan yang termuat dalam buku biografi Kiai Amir yang ditulis oleh Kiai Abdul Halim Zawawi, pengasuh pesantren Yanbu'ul Ulum, Lumpur, Losari, Brebes.

Haul Kiai Amir dirayakan setiap tahun, pada tanggal 10 Bakda Mulud. Dulu, Kiai Bisri Mustofa (ayahanda Gus Mus) dan Kiai Mahrus Ali Lirboyo, secara bergantian, selalu rutin mengisi ceramah haul-nya Kiai Amir. Ceramah haul yang terakhir diberikan oleh Kiai Said Aqil Siraj, Ketum PBNU.

Malam tadi adalah "perjalanan spiritual dan intelektual" yang benar-benar membahagiakan saya. Tak saya sangka, saya bisa menikmati "spiritual moment" yang luar biasa ini -- sowan ke Habib Luthfi Pekalongan, ziarah ke makam Kiai Amir, dan mengunjungi rumah petilasan beliau.

Sekian.

Catatan:

A. Ucapan terima kasih:

Terima kasih kepada teman-teman dosen dari IAIN Pekalongan, terutama Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah (FUAD), Dr. Imam Kanafi, Mas Muhandis Azzuhri, Mas Khoirul Basyar, Kiai Arif Hasanul Muna (doktor dan sarjana hadis yang merasa "sendirian" di Pekalongan), Mas Muhammad Ilman Nafia (yang lihai memotret), Habib Hasyim, dll., yang telah mengantar dan menemani saya seharian, melakukan "intellectual/spiritual trip" di Pekalongan kemaren. Tanpa mereka, saya tak bisa menikmati perjalanan yang amat mengesankan kemaren. Tentu saja perjalanan ini sulit terjadi tanpa "intervensi dingin dan terampil" dari Mbak Admin.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews