Bahwa Soeharto punya banyak salah dan pernah sangat jahat iya. Tapi teganya kita menuduhnya melakukan "pembohongan sejarah" jadinya malah berlebihan. Bukankah itu akhirnya juga tafsir.

Saya masih ingat betul, di tahun 1979 saat saya kelas lima. Kami sebagai siswa SD Marsudirini, selalu saja hari-hari belajar kami hanya untuk menunggu datangnya hari Sabtu. Di sekolah Katolik ini, Sabtu adalah hari istimewa.

Selalu saja ada moment kejutan, apakah pergi ke Gereja Kidul Loji bersama, atau acara masak-masakan lalu dijual dalam warung-warung amatiran ke siswa yang lainnya. Atau olahraga main kasti ke Alun-alun Utara, atau pelajaran menjahit di atas kain kotak-kotak dibimbing para guru tamu.

Apa saja, ada-ada saja. Maka menyesal-lah, kalian generasi mileneal, yang tak pernah mengecap indahnya hari Sabtu di sekolah...

Hari itu, kami bersama-sama diajak nonton sebuah film. Seperti biasa, tak penting betul apa filmnya. Yang penting bisa jalan-jalan bareng, syukur-syukur kalau beruntung bisa saling bergandengan tangan dengan teman perempuan yang kita taksir. Kami melewati Taman Kota Senopati, yang sekarang jatuh harga sekedar tempat parkir bis. Lalu menyusur depan Gedung BI, Kantor Pos lalu menyeberang jalan melewati Seni Sono berlanjut Gedung Agung, Ngejaman hingga berakhir di Bioskop Indra.

Dulu Benteng Vredenburg masihlah "rumah hantu", di sana digunakan sebagai rumah tahanan dari "para tertuduh gerakan". Apa yang dulu eyang saya sebut secara tragis sebagai "wong katut". Mungkin karena beliau paham, tidak semua mereka benar-benar orang yang patut disalahkan. Mereka yang hanya sial, karena terbawa-bawa.

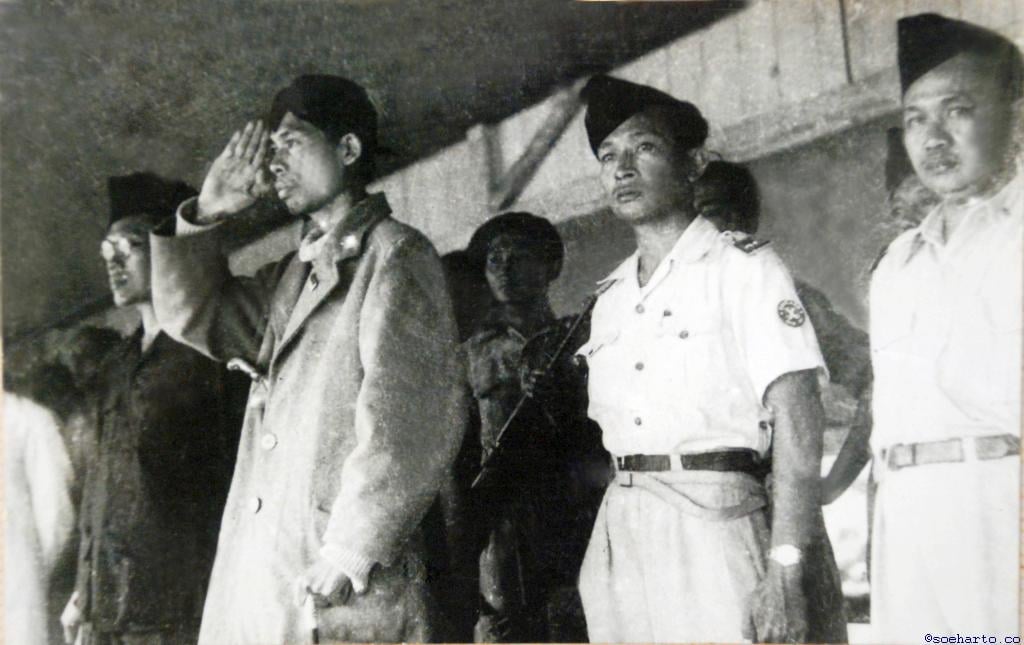

Hari itu, kami diajak nonton film yang belakangan kita baru tahu judul-nya "Janur Kuning". Janur kuning yang bukan perangkat acara manten, tapi ikatan di lengan sebagai simbol perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Menurut kami, ini film perang yang asyik. Lebih terkenang lagi film ini dibuat di "rumah kami sendiri".

Jadi sepanjang menonton, yang kita lihat dan apali justru tempat-tempat scene dimana film itu dibuat. Tentu saja sebagai "cah ndugal", untuk menyebut anak kecil yang suka klayapan ke sepenjuru kota. Saya mengenal betul dimana saja lokasi shooting itu berada.

Mulai dari Stasiun Tugu yang kadang bergeser-geser ke Stasiun Lempuyangan. Pasar Ngasem, Pagelaran Sitiinggil, Pojok Beteng, Ndalem Mangkubumen, Jembatan Gajah Wong di Kotagede, Lapangan Terbang Maguwo. Kita tak terlalu peduli dengan tokoh-tokohnya. Kita tak merasa jadi fans club dari mereka.

Tak pernah pula ada tugas mencatat atau meresensinya. Bukti bahwa pendidikan di masa lalu: "jadi kritis dan selidik" itu tak penting-penting amat. Sesederhana itu, kewajiban kita sebagai murid hanya senang2 dan lalu pulang. Menanti film apa lagi yang kelak akan jadi tontonan kami.

Belakangan film ini dianggap "bermasalah". Karena terlalu mengkultuskan Soeharto. Film pertama dari Trilogi yang dianggap secara berlebih-lebihan memberi tempat, porsi dan peran bagi Pak Harto. Trilogi Kebohongan itu setelah Janur Kuning (1979) adalah Serangan Fajar (1981) dan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984). Melihat dari runtutannya, tak salah bila ketiganya memang "terlalu Soeharto". Ketiga dibuat di era apa yang kita sebut sebagai era konsolidasi Orde Baru.

Tapi benarkah demikian? Bukankah kontroversi sejarah itu biasa saja, dan terjadi selama selalu ada bukti2 sejarah baru. Tapi persoalannya jadi sangat serius jika pemerintah jadi terlibat di dalamnya. Dalam konteks pemerintah yang baru mengaburkan kerja pemerintah yang lama. Dan di sinilah titik terburuknya....

Polemik yang muncul ini dipicu Keputusan Presiden No. 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Suatu "hari peringatan baru" yang menurut saya malah jadinya mengada-ada. Saat narasi Keppres tersebut menyebutkan bahwa ide serangan itu datang dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, diperintahkan oleh Jendral Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan didukung oleh TNI dan laskar-laskar rakyat lainnya.

Tentu saja dengan menghilangkan peran Soeharto. Bahkan tak kurang dari Machfud MD sebagai "stake holder" proyek ini sampai ikut bicara. Ia mengatakan bahwa Soeharto disebut, tapi hanya sebagai bagian dari peristiwa. Ia dianggap tak lebih dari komandan lain dari beberapa kesatuan yang ada dan terlibat dalam perlawanan. Sengaco itukah sejarah masa lalu ditulis? Serendah itukah Soeharto? Sehingga saat peristiwa terjadi ia justru dinisbikan sebagai malah lagi nongkrong makan soto.

Sebegitukah kebencian kita terhadap Soeharto, hingga kita harus membalasnya dengan cara-cara merendahkan sedemikian rupa?

Beberapa waktu yang lalu, ketika Pemprov DIY mendadak kaya karena Danais. Mereka bisa bikin film tandingan berjudul "Sebelum Serangan Fajar". Merupakan film nonkomersial yang didukung penuh Dinas Kebudayaan DIY. Film ini diproduksi Sanggit Citra Production dengan sutradara Triyanto Hapsoro. Fokus film ini berusaha mengungkap penggagas sebenarnya Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Bahwa peristiwa enam jam itu bukan atas ide Komandan Pasukan Wehrkreise III (Daerah III) Letnan Kolonel Soeharto. Melainkan atas perintah Raja Kasultanan Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX kepada Soeharto.

Sayangnya saya tidak tahu siapa saja yang pernah menonton film ini. Saya saja yang warga Jogja, sedikit banyak jadi pencatat sejarahnya tak pernah tahu ada film seperti ini. Tak pernah dikabari, tak pernah mendengar kabar. Tanya kenapa? Yah lagi-lagi karena ini adalah film proyek.

Hingga entah kenapa justru di tahun 2022 ini, peristiwa itu dimonumentalkan sebagai hari nasional. Dimonumentalkan dengan cara merendahkan peran Soeharto. Berdasar apa? Dengan penekanan kesaksian seorang Latief yang dulu pernah jadi pembantu Suharto. Namun kemudian didakwa terlibat peristiwa tengik G 30 S PKI.

Kesaksian ini sendiri hanya dikutip berdasar tulisan Sunadrio, yang dikenal sebagai tangan kanan Sukarno. Hingga akhirnya seolah menyenangkan satu pihak, tetapi mengundang kecaman pihak lain.

Artinya apa? Balas dendam sejarah, bahwa kebencian itu juga harus dibalaskan.

Bahwa kemudian muncul sanggahan dan kecaman lain, jadi sangat wajar. Publik sendiri saya pikir sama tidak pedulinya, saat dulu tafsir awal sejarah ini dibuat, lalu dibuatkan sebuah tafsir baru. Saya hanya mencatat, salah satu tokoh nasional yang bereaksi paling keras adalah Fadli Zon. Saya tak pernah bersepakat dengan teman masa muda saya ini, tapi kali ini saya mendukungnya. Minimal bukan begitu seharusnya cara mengkoreksi sejarah. Apa yang orang selalu dimegalomaniakan sebagai "meluruskan sejarah".

Bagi saya pribadi, begitulah kita saling mewariskan tradisi. Sebagaimana dulu babad dituliskan, tak pernah lengkap dan selalu terlalu subyektif. Apa yang kita kenal sebagai "penulis sejarah adalah mereka yang menang". Atau lebih tepatnya mereka yang lagi berkuasa.

Bahkan saya pikir, hingga era SH Mintarja, Kho Ping Hoo, Arswendo Atmowiloto hingga Seno Gumira Ajidarma. Sebuah roman sejarah yang ditulis dengan alur yang benar, tapi konten cerita bisa saja berbeda menurut selera mereka masing-masing.

Ia panjang lebar ia bercerita, dan diakhiri dengan paragraf: "Dalam hal ini, Letkol Soeharto dan pasukannya. Bahkan sejak sebelum Belanda menduduki Yogya sampai penarikan pasukan Belanda dari Wonosari dan Yogyakarta. Sampai pelantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden R.I.S., overste Soeharto selalu aktif dalam mengkonsolidasikan pasukan TNI dan anak buahnya, baik dalam rangka perayaan maupun untuk pengamanan rakyat dan para penjabat sipil."

Sedemikian jengkel dirinya, dalam huruf kapital ia menuliskan: "Maka, jika ada seorang pelaku sejarah yang (mungkin karena memilih ideologi yang berbeda di kemudian hari), maka terserah kepada logika generasi sekarang sajalah untuk menilainya."

Ironisnya baik di era Suharto maupun sesudahnya. Bahkan di era Jokowi ini, bekal mereka sama-sama juga. Hasil penelitian dari para sejarahwan, mereka yang dianggap yang memiliki kredibiltas yang hidup di lingkungan akademik yang terhormat. Tapi mengapa bisa berbeda? Mengapa sebuah tafsir sejarah selalu dianggap sebagai kebohongan. Justru ketika kebohongan yang lebih-lebih nyata justru dianggap sebagai sebuah pengayaan data?

Bahwa Soeharto punya banyak salah dan pernah sangat jahat iya. Tapi teganya kita menuduhnya melakukan "pembohongan sejarah" jadinya malah berlebihan. Bukankah itu akhirnya juga tafsir.

Pertanyaannya apakah dia sendiri yang menuliskannya? Apakah ia melakukan tekanan untuk melakukan penulisan. Sampai saat ini tak ada bukti. Bahwa ada tafsir yang lain, bukankah memang dengan cara seperti itu sejarah dicatatkan. Tapi menuduh melakukan kebohongan saya pikir justru mendudukkan kita sama jahatnya, atau salah-salah malah jadi lebih jahat!

Keppres yang ditandatangani Jokowi itu hanya menyisakan satu realitas: sedemikian bencinya kita kepada Soeharto. Suatu warisan kutukan kebencian. Yang kelak masih akan terus saling berbalas, tanpa akhir...

NB: Sebagai seorang pencatat sejarah, saya bersaksi. Akar kebencian terhadap Suharto, mula-mula muncul dari lingkaran dekatnya. Mereka-mereka yang dulu pernah mendapat "previlege", tapi saat ia berkuasa hanya diam saja menikmati tak berujar apa pun. Tapi begitu ia jatuh, satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka adalah dengan menjadi terdepan sebagai pencaci, perundung, dan pemersekusi Suharto.

Kalau sampai hari ini itu masih, dan seolah malah makin parah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan selanjutnya terjadi. Saya khawatir, kelak akan ada revisi sejarah lagi. Bahwa masa 32 tahun Suharto berkuasa itu juga bisa mulur mungkret. Diperpendek misal, hanya 22 tahun. Karena lima tahun di awalnya yang sungguh-sungguh berkuasa adalah Bu Tien, dan lima tahun sesudahnya adalah LB Moerdani yang lebih punya peran.

Atau malah lebih fatal, kurunnya makin panjang. Karena masa-masa Habibie berkuasa tak lebih sebagai over-time dan bisa lebih panjang lagi karena sepuluh tahun kekacauan Indonesia di masa SBY, si anak haram jadahnya adalah over-time yang lain lagi. Bisa saja, selama pemerintahnya sama ugal-ugalannya dengan rakyatnya. Ugal-ugalan dalam menuliskan sejarah yang sifatnya terlalu temporer...

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews