Ada teladan yang bisa dipetik dari Soeharto, tetapi ada juga hal-hal tidak baik yang selayaknya tidak ditiru.

Suka atau tidak, Presiden ke-2 republik ini, yaitu Soeharto, punya kemampuan komunikasi politik yang baik kepada publik (baca: rakyat) dengan narasi yang tepat.

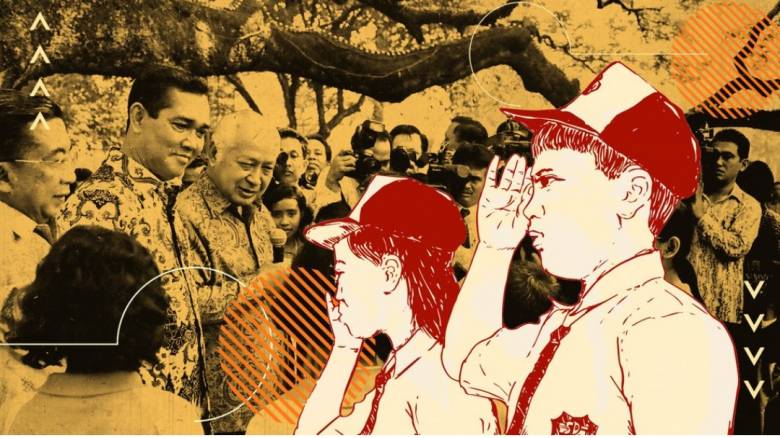

Bagaimana hebatnya dia bernarasi dan menerapkan strategi komunikasi yang tepat itu dapat dilihat dari usahanya "menyetarakan" dirinya dengan komunikan, khalayak yang menjadi sasaran tembak pesan langsung yang disampaikannya, yaitu anak-anak.

Dari bahasa tubuhnya terlihat, ia berdiri di antara anak-anak yang menjadi sasaran komunikasinya, tidak berjarak, dapat disentuh. Ia tidak duduk di kursi yang berjarak dengan anak-anak berkerumun di depannya. Ia menyatu dengan anak-anak itu sendiri.

Soeharto tidak selalu buruk, jahat, penista dan nomenklatur jelek lainnya. Ada sisi baiknya juga, ada teladan juga dalam batas-batas tertentu. Dia bukan malaikat yang konon tanpa cela, ia manusia dengan plus-minusnya. Soeharto telah lewat, sudah tiada dan tulisan ini bukan tentang sosok khusus Soeharto.

Sebagai orang komunikasi, saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman bagaimana komunikasi dan narasi politik itu disampaikan.

Pertama, Soeharto membangun narasi bahwa dialah "Bapak Pembangunan", "Dekat dengan Rakyat", "Pak Harto Merakyat" dan seterusnya, di mana narasi itu terus-menerus diglorifikasikan lewat media massa yang tidak lepas dari kendalinya, para menteri dan pejabat tinggi lainnya, sampai oleh para pemujanya, baik yang artifisial maupun memang dari hatinya.

Kedua, narasi yang dibangun dan diglorifikasi (diviralkan kalau istilah jaman now), diwujudkan dengan tindakan. Sebagai wujud "merakyat" (menyatu dengan atau menjadi rakyat), Soeharto tidak jarang terjun langsung menyapa rakyatnya, yang tentu saja dikemas dalam bentuk "Temu Wicara", hadir di "Kelompencapir", dan "deja vu" serupa dengan kemasan yang siap tayang di media massa, cetak maupun elektronik.

Ketiga, narasi yang disampaikan tidak lepas dari pembenaran, justifikasi, bahwa kekuasaannya yang terus-menerus itu adalah sah sesuai konstitusi, bahkan disampaikan kepada anak-anak.

Soeharto juga lugas menjelaskan atas pertanyaan anak-anak, bahwa Presiden hanya satu (tentu dia menunjuk dirinya sendiri), Presiden bisa seorang perempuan (dia punya naluri yang jitu bahwa Megawati bakal menjadi Presiden dan berusaha menghentikannya).

Menjadi Presiden itu lebih karena kondisi yang memaksa dan mengharuskan dirinya jadi Presiden. Menjadi Presiden bukanlah cita-cita, itu yang ia tekankan kepada anak-anak, demikian narasi yang ia bangun.

Setiap Presiden punya gaya komunikasi politik dan narasi yang khas, tidak pantas menilai siapa yang lebih baik atau siapa yang terburuk dalam berkomunikasi. Pun tulisan sederhana ini tidak sedang membandingkan keunggulan atau kekurangan masing-masing Presiden dalam berkomunikasi.

Pesan ini disampaikan kepada calon pemimpin, entah itu calon Presiden RI, Gubernur, Bupati atau anggota Dewan, bahwa kuncinya adalah JANGAN ELITIS kalau hendak meraih simpatik rakyat. Kalau kita ingin berbekas dan menancap di hati rakyat, menyatulah dengan tindakan, bukan slogan.

Benar, jangan berhenti di slogan, tetapi jauh lebih baik jika dibarengi dengan tindakan nyata. Menyapa rakyat, dekat dengan rakyat, berkoalisi dengan rakyat atau bersekutu dengan rakyat itu tidak bisa dinarasikan, tetapi wajib diwujudkan dengan tindakan.

Sebagaimana Pak Harto, ia rela "menurunkan derajat" kepresidenannya yang sakral agar bisa setara dengan anak-anak. Ia hadir menyapa. Soeharto kerap mengenakan kemeja lengan pendek (santai) saat bertemu rakyat, tidak pernah memakai baju resmi atau memakai kacamata "ray band" gelap saat bertemu rakyat, yang justru mengesankan berjarak dengan rakyat.

Ada teladan yang bisa dipetik dari Soeharto, tetapi ada juga hal-hal tidak baik yang selayaknya tidak ditiru.

***

Welcome Citizen Polite!

Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.

Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.

Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.

Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?

Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.

Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.

Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.

Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.

Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.

Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.

Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.

Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”

Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!

Pepih Nugraha,

CEO PepNews